So verwunderlich es klingen mag, das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk ist noch jung. Wie in den vorhergehenden Kapiteln nachgewiesen, ist dagegen die Geschichte der Fliese sehr alt.

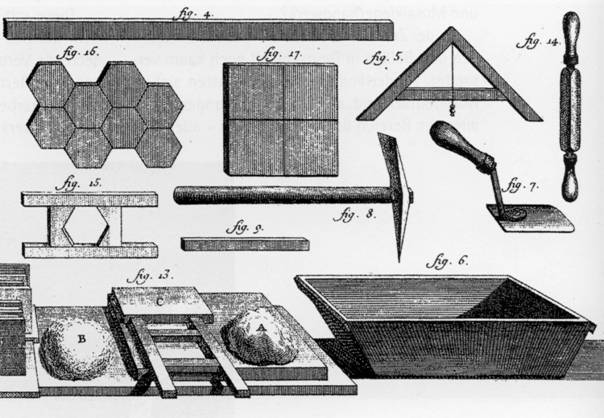

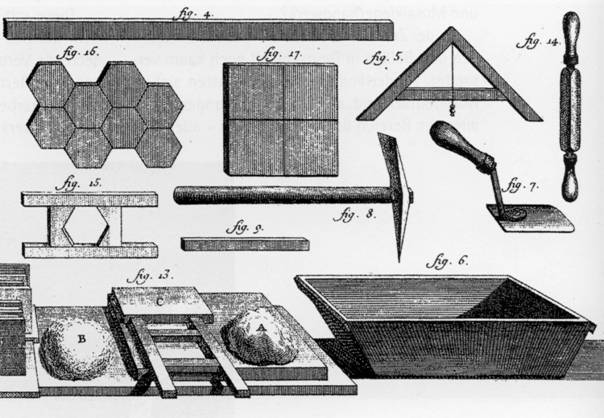

Das Verlegen von Bodenfliesen im 18. Jahrhundert

Werkzeuge des 18. Jahrhunderts zur Herstellung und Verlegung von Fliesen

Wie entwickelte sich das Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk?

In der Zeit vor 1850 waren Fliesenbekleidungen und Beläge in Deutschland noch kaum verbreitet. Niederländische Fliesen hatten sich in Norddeutschland als Wandbekleidungen - vor allem im Bereich der offenen Herde - allerdings einen Platz gesichert. Die wenigen Flächen aus handgefertigten Fliesen, aus Platten und Mosaik wurden vor allem von Maurern, Stuckateuren und Ofensetzern angesetzt und verlegt.

Töpfer und Ofensetzer verarbeiteten häufig Kacheln, von denen die rückseitigen Stege vor dem Ansetzen als Wandbekleidung abgeschlagen wurden. Regional werden noch heute geflieste Räume als "gekachelte" Räume bezeichnet.

Mit der um 1850 in England begonnenen industriellen Fertigung von Fliesen setzte deren Verbreitung ein. 1852 begann die Zeit der maschinellen Herstellung von Fliesen in Deutschland. Diese wurden damals nicht nur von der Firma Villeroy & Boch "Platte" genannt. Da die Oberflächen der ersten Bodenfliesen von Villeroy & Boch in der Art von Mosaik ausgeführt waren, galten "Mettlacher Mosaikplatten" oder "Mettlacher Platten" über fast ein Jahrhundert als Gattungsbegriffe für Bodenfliesen.

Diese mit der Industrialisierungswelle nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 einsetzende Verbreitung industriell gefertigter Fliesen erforderte spezialisierte Handwerker für deren Verarbeitung. Keramische Werke bildeten Fliesenleger aus, um ihre Produktion besser absetzen zu können. Über eigene Ausstellungen und Materiallager in vielen deutschen Städten sowie über Stützpunkthändler in europäischen Hauptstädten wurde das Fliesenmaterial dem Kunden nahegebracht. So breitete sich die Verwendung der Fliese als Wandbekleidung und Bodenbelag zuerst in den Großstädten aus. Der Baustoffhandel verkaufte bis zur Jahrhundertwende in der Regel die Fliesen und forderte vom entsprechenden Herstellerwerk Handwerker für das Ansetzen und Verlegen an.

Um die Jahrhundertwende trifft man schon Fliesenfachgeschäfte an. Die Gründung von Fliesenfachgeschäften verlief im Rheinland und an der Saar langsamer als in anderen deutschen Gebieten, da die dort ansässige keramische Industrie den Verkauf und die Verarbeitung der produzierten Fliesen selbst in der Hand hatte.

Ab 1933 verzichtete die keramische Industrie weitgehend darauf, die produzierten Fliesen selbst anzusetzen und zu verlegen.

Die Anzahl der Fliesenfachgeschäfte stieg rasant.

Verbandsgeschichte

Die Entwicklung auf Verbandsebene verlief in den Gründerjahren des Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerks sehr unterschiedlich.

Firmen haben sich z. B. in Berlin 1896, in Mannheim 1909, in München 1912 und in Chemnitz 1913 zusammengefunden, um ihre Interessen gemeinsam zu vertreten. Seit 1908 gab es den "Deutschen Arbeitgeberverband im Plattengewerbe e. V." mit Sitz in Berlin. Die Geschäftsstelle wurde 1910 nach Leipzig verlegt.

Das Fliesenlegerhandwerk wurde 1935 zum Vollhandwerk erklärt. Mit dem am 12. August 1937 erfolgten Erlass der Fachlichen Vorschriften für die Meisterprüfung und der Genehmigung der Fachlichen Vorschriften zur Regelung des Lehrlingswesens im Platten- und Fliesenlegerhandwerk vom 18.11.1939 verfügte das Platten- und Fliesenlegerhandwerk über einheitliche Grundlagen, nach der alle fachlichen Fragen der Berufsausbildung vom Beginn der Lehre bis zur Ablegung der Meisterprüfung geregelt wurden.

Der zweite Weltkrieg und die ersten Nachkriegsjahre brachten nicht nur dem Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerhandwerk herbe Rückschläge.

Das Bauhauptgewerbe hat zunächst im Zentralverband des Baugewerbes unter den schwierigen Verhältnissen der Nachkriegszeit in der britischen Zone seine Gesamtvertretung neu gebildet.

Die Bundesfachgruppe "Fliesen- und Plattenlegergewerbe" trat am 23.9.1948 in Kronberg / Taunus zu ihrer ersten Sitzung nach dem Kriege zusammen und wählte Fliesenlegermeister August Kurlbaum, Bonn, zu ihrem Vorsitzenden.

Die Vorsitzenden des Fachverbandes:

August Kurlbaum (1948-1956)

Karl Körner (1956-1986)

Karl Glaudo (1986-1988)

Paul Uth (1988-2000)

Hans-Josef Aretz (2000-2013)

Karl-Hans Körner (seit 2013)

Der Fachverband Deutsches Fliesengewerbe, eine der Bundesfachgruppen im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes (ZDB) Berlin, hat die Aufgabe, die fachlichen Interessen für seinen Fachbereich im Rahmen der Gesamtorganisation des ZDB wahrzunehmen. Das Leistungsspektrum des Fachverbandes wurde mit den Jahren stets erweitert und den jeweiligen Erfordernissen angepasst.

Ende Oktober 2006 erfolgte die Namensänderung in „Fachverband Fliesen und Naturstein im ZDB“. Mit dem neuen Namen wollte der Fachverband dem ständig gewachsenen Anteil der Verarbeitung von Naturwerkstein durch seine Mitglieder Rechnung tragen.

Durch Seminare, Merkblätter und Informationsangebote zum Thema Naturstein sowie einer Natursteindatei unterstützt der Fachverband das Know-How seiner Mitgliedsbetriebe auch in diesem Segment.

Heute steht die Serviceleistung für die Fachbetriebe, die Mitgliedsverbände und Innungen mit den Schwerpunkten Sozialpolitik, Technik, Berufsbildung, Betriebswirtschaft und Werbung im Vordergrund. Hierbei kann der Fachverband auf eine lange und erfolgreiche Arbeit zurückblicken.

|