Wilhelm Joliet

Die Geschichte der Fliese

Fliesen und Platten |

|

Cadinen (polnisch Kadyny)

Das Dorf liegt im ehemaligen Westpreußen, am Frischen Haff an der Ostsee, etwa 16 Kilometer nordöstlich von Elbing (polnisch Elblag) und 4 ½ Kilometer südwestlich von Tolkemit (polnisch Tolkmicko).

Die Rote Armee besetzte gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Februar 1945 die Region. Cadinen wurde zusammen mit der gesamten südlichen Hälfte Ostpreußens von der Sowjetunion der Volksrepublik Polen zur Verwaltung überlassen und Cadinen zu „Kadyny“ polonisiert. Die polnische Administration vertrieb die einheimische Bevölkerung aus dem Kreisgebiet. Cadinen / Kadyny wurde 1989 von der polnischen Verwaltungsbehörde unter Denkmalschutz gestellt und hat sich zu einem beliebten Ziel von Touristen entwickelt.

01

01

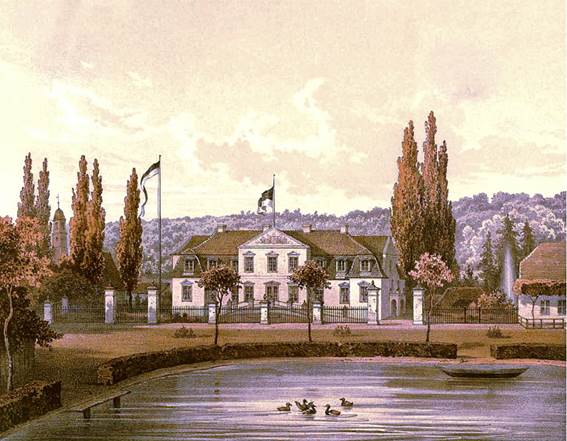

Rittergut Cadinen, Theodor Albert (Magdeburg 1822-1867)

© Grafiksammlung Alexander Duncker (Berlin 1813-1897) museum-digital-deutschland

Erwerb des Rittergutes Cadinen durch Kaiser Wilhelm II.

Wilhelm II erwarb am 15. Dezember 1898 vom Braunsberger Landrat Arthur Birkner Rittergut Cadinen. Die wildreichen Wälder der Umgebung von Cadinen hatten den passionierten Jäger mit zum Erwerb bewogen.

Den Neuerwerb besuchte der deutsche Kaiser am 2. Juni 1899. Im Sommer 1899 erfolgte der Umbau des Gutshauses zum Schloss. Wilhelm II. und seine Gemahlin Auguste Viktoria weilten am 5. und 6. Oktober 1899 in Cadinen. Bis zum Ende der Monarchie im Jahr 1918 diente Cadinen der Familie als Sommerresidenz.

|

|

Zum Kauf des Rittergutes gehörte eine Ziegelei. Kaiser Wilhelm ließ die Anlage mit zwei Ringöfen und den Maschinenpark zur industriellen Produktion von Ziegelsteinen modernisieren. Die in Cadinen gefertigten Ziegelsteine wurden mit einer Schmalspurbahn zu einem kleinen Hafen am Haff transportiert, wo sie verschifft wurden. Ziegelsteine waren ein Verkaufsschlager. Bedeutende Bauwerke wurden im Reichsgebiet mit Ziegelsteinen aus Cadinen erstellt, wie auch die um die Cadiner Ziegelei entstandene kleine Stadt. |

Königliche Majolika- Werkstatt Cadinen

03

03

Werkstattzeichen

Um 1900 kam es zur Wiederbelebung der zinnglasierten farbig bemalten Keramik in Deutschland. In Karlsruhe wurde 1901 die Großherzogliche Majolika-Manufaktur gegründet.

Kaiser Wilhelm konnte sich dem Modetrend der durch ihre leuchtenden Farben bekannte Majolika nicht entziehen. Er ließ in unterschiedlichen Tongruben der Gegend von Cadinen Proben entnehmen und in die Königlich Preußische Porzellanmanufaktur (KPM) nach Berlin schicken. Diese sollte erkunden, ob der Ton aus Cadinen zur Herstellung von Fein- und Kunstkeramik geeignet wäre. Das Ergebnis der Untersuchungen, er war es. So gründete Wilhelm II. bei seiner Sommerresidenz in Cadinen 1904 die Königliche Majolika-Werkstatt. Er bestimmte als künstlerischer Direktor selbst die Auswahl der Künstler und die Motive der keramischen Produkte. Die dort gefertigte rotbraune glasierte Keramik erlangte schnell hervorragenden Ruf. Baukeramik und Fliesen fanden zum Beispiel in Berlin bei repräsentativen Gebäuden wie U-Bahnhöfen, Warenhaus Wertheim am Leipziger Platz und Weinhaus Kempinski Verwendung.

Fliesen aus Cadinen in Berliner U-Bahnhöfen

U-Bahnhof Theodor-Heuss-Platz (vormals: Reichskanzlerplatz):

Die Königlichen Majolika-Werkstätten Cadinen lieferten Majolikafliesen in Gelb-Grün-Braun-Tönen für Wände und Decken u.a. Majolikafliesen mit dem Logo der Berliner Hoch- und U-Bahngesellschaft.

U-Bahnhof Bayerischer Platz:

In der Vorhalle gibt es noch Wandverkleidungen aus dunkelblauen Cadiner Fliesen.

U-Bahnhof Klosterstraße:

Der 1911-13 errichtete U-Bahnhof gehört zu den am besten erhaltenen.

04

04

© Katarina Saric

Dekorative Ausstattung des am 1. Juli 1913 eröffneten U-Bahnhofs Klosterstraße, entworfen vom schwedischen Architekten Alfred Grenander.

In der südlichen Vorhalle gibt es Wandfelder aus Cadiner Keramikplatten. Sie zeigen stilisierte Palmen nach Vorbildern von der Fassade des Thronsaals König Nebukadnezars II. von Babylon (604-562 v. Chr.).

Die Rekonstruktion der Fassade, nach den Ergebnissen der deutschen Ausgrabungen in

Babylon, befindet sich seit 1930 im nahegelegenen Pergamonmuseum.

Das linke Wandfeld zeigt vier, das rechte Wandfeld acht stilisierte Palmen.

05

05

© Katarina Saric

Wandfeld mit sieben stilisierten Palmen.

06

06

© Katarina Saric

Breite Mörtelfugen betonen die im Halbverband angesetzten blauen Majolikafliesen.

Das Licht der Deckenleuchten spiegelt sich im Glanz der Glasur.

Verkauf von Erzeugnissen der Königlichen Werkstätten in Berlin

Das Hohenzollern-Kunstgewerbehaus, H. Hirschwald, Inhaber: Friedmann & Weber,

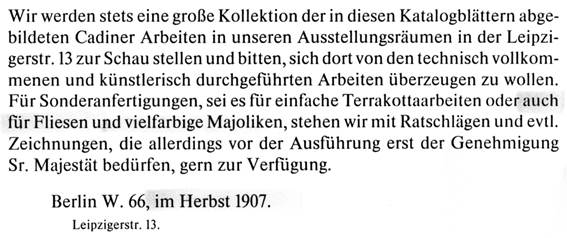

gab 1907 einen Herbstkatalog heraus, in dem Erzeugnisse der Königlichen Werkstätten Cadinen vorgestellt und beschrieben wurden.

Textauszüge aus dem Herbstkatalog 1907:

07

07

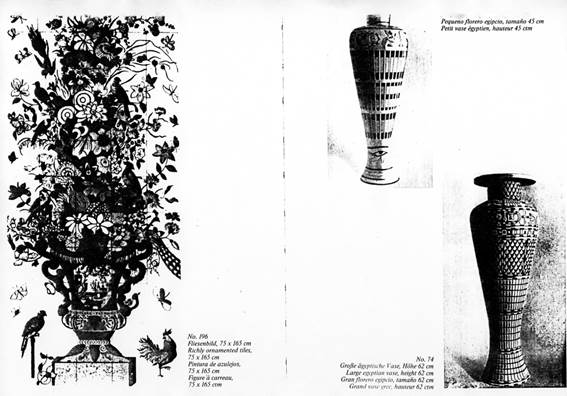

© Margot Wolf, Cadinen, Seiten 50-51.

Cadiner Erzeugnisse im Herbstkatalog 1907 des Hohenzollern-Kunstgewerbehauses.

Frau Margot Wolf fotografierte Texte und Abbildungen 1987 in der Kunstbibliothek Berlin für die Seiten 50 und 51 ihres 1988 veröffentlichten Buches ‚Cadinen‘.

Das Lieferprogramm der Königlichen Majolika-Werkstatt war sehr breit gefächert. So gab es Replikate vom großformatigen Fliesentableau nach niederländischem Vorbild bis zur großen ägyptischen Vase.

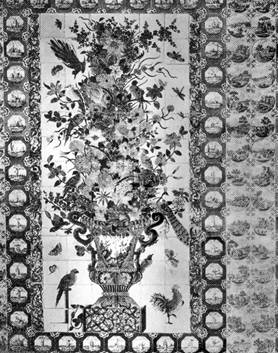

Replikate niederländischer Fliesen

08

08

© Bildarchiv Marburg, Aufnahme-Nr. 1.250.783

Das Foto aus dem Bildarchiv Marburg zeigt zwei identische Fliesentableaus im ehemaligen Stadtschloss Berlin, die dem Cadiner Erzeugnis im Herbstkatalog 1907 des Hohenzollern-Kunstgewerbehauses (Abbildung 07) entsprechen.

|

Stadtschloss Berlin, Nordflügel, Erdgeschoß, Polnische Kammern, Badezimmer, Raum 292. Das Fliesentableau wird seitlich durch Fliesen im Format 6,5 x 13 cm begrenzt. Markant ist die Rahmung aus Darstellungen von Personen und Landschaften im gebogenen Achteck auf gesprenkelten Grund und dem Eckmotiv Viertelrosette, |

Vergleich von Herbstkatalog 1904 und Ausführung im Berliner Stadtschloss

10

10  11

11

Blumenvase im Cadiner Angebot Blumenvase im ehemaligen Berliner Stadtschloss

In Kunstkreisen waren für das Cadiner Blumenvasentableau entsprechende niederländische Tableaus bestens bekannt:

‚Chambre de Diane‘ im `Trianon de Porcelaine‘ Versailles (1670-1687), Schloss Rambouillet (1715-1750), Amalienburg im Nymphenburger Schlosspark (1734-1739) und in den Museen Rijksmuseum Amsterdam, Museum Oldenburg und Dansk Kunstindustrimuseet Kopenhagen.

Vergleich eines Blumenvasentableaus aus Cadinen mit entsprechenden Blumenvasentableaus im Rijksmuseum Amsterdam

12

12  13

13

Blumenvase im Cadiner Angebot © Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-12400-442

14

14

© Rijksmuseum Amsterdam, BK-NM-4638

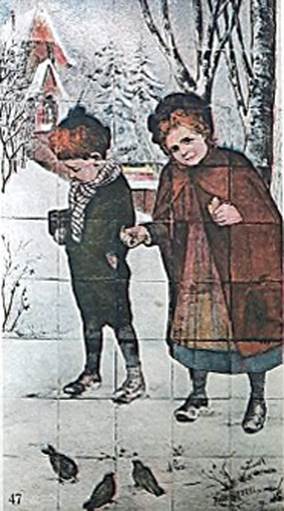

Majolikafliesen aus Cadinen

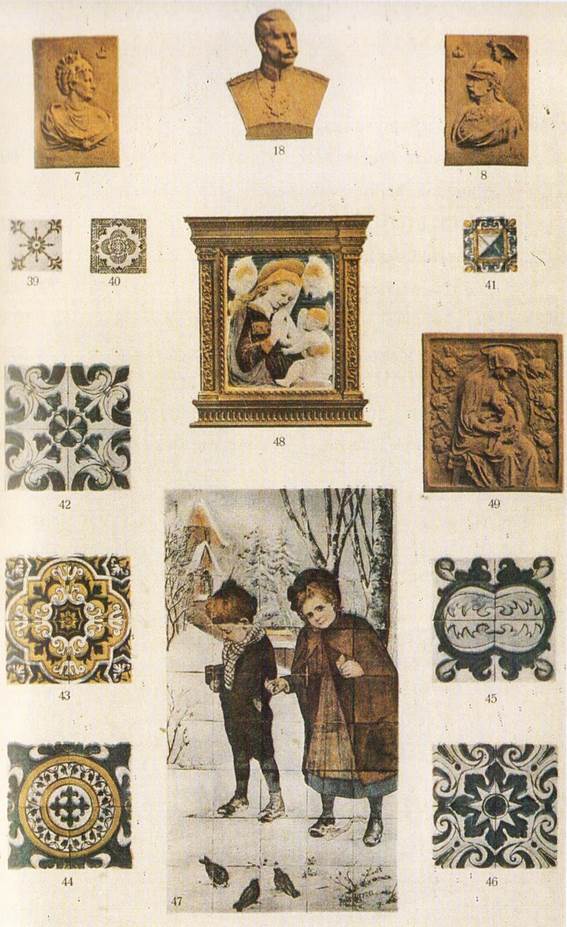

Im Herbstkatalog 1907 des Berliner Hohenzollern-Kunstgewerbehauses wurden auf Tafel III u.a. Majolikafliesen nach portugiesischen, spanischen und niederländischen Vorbildern angeboten.

15

15

© Herbstkatalog 1907 des Berliner Hohenzollern-Kunstgewerbehauses in der Kunstbibliothek Berlin

Preisliste: 7 Plakette Ihrer Majestät der Kaiserin, Entw. Prof. Manzel, M. 9,00 / 8 Plakette Sr. Majestät des Kaisers, Entw. Prof. Manzel, M. 9,00 / 18 Büste Sr. Majestät des Kaisers, Entw. Prof. Manzel, M. 22,50 / 39-46 Fliesen per Stück M. 2,25 / 47 Fliesenbild: Paul Heydel „Winter“ M. 450,- / 48 Madonna nach Antonio Rosselino M. 135,- / 49 Madonna, Entwurf von Heinrich Splieth M. 15,-.

Warenhaus A. Wertheim, Berlin, Leipziger Straße

Die Keramische Rundschau veröffentlichte am 21. Juli 1910 den Bericht ‚Cadinen auf der Ausstellung‘.

Auszug 1:

„Die Königlichen Majolika-Werkstätten Cadinen in Cadinen (Westpreußen) führen ihre Erzeugnisse in geschlossener Ausstellung einem größeren Publikum zum dritten Male vor. Die erste Ausstellung im Hohenzollern-Kunstgewerbehaus in Berlin 1907 hatte nicht den Erfolg, den man sich davon versprach, und das Urteil darüber war ein absprechendes. Aus dieser Ausstellung hatte man aber wohl gelernt, und so stand die zweite Ausstellung im Warenhaus A. Wertheim in Berlin im Februar d. Js. (Keramische Rundschau 1910, Seite 84) auf einer wesentlich höheren Stufe, sowohl in Bezug auf die geschmackvolle Anordnung der Ausstellung, als auch hinsichtlich der Güte der Erzeugnisse. Das im Baumschulenweg Dargebotene fußt im Wesentlichen auf denselben Erzeugnissen, die bereits auf der zweiten Ausstellung bei A. Wertheim zu sehen waren, nur sind sie hier in einem besonderen größeren Gebäude untergebracht, künstlerisch angeordnet und in den mit kostbaren Möbeln und Teppichen ausgestatteten Räumen verteilt, so daß nicht zu viel auf einmal gezeigt wird. Die Verkaufsstelle von Cadinen befindet sich in der Feinkeramischen Halle, und hier ist eine größere Anzahl von Erzeugnissen zu finden.

Bei der Besprechung und Beurteilung der Cadiner Erzeugnisse muß man stets dessen bewußt sein, daß der Wille des königlichen Fabrikherrn maßgebend ist und daß sich Künstler und Techniker dem im allgemeinen unterzuordnen haben. Daher wird man letztere nicht ohne weiteres für das verantwortlich machen können, was etwa in Entwurf und Ausführung zu bemängeln ist, da man ja den Grad der Mitwirkung des königlichen Fabrikherrn nicht kennt, dessen Geschmack und künstlerische Auffassung im Allgemeinen ebenso bekannt ist, wie seine Abneigung gegen alles Moderne. Zu wünschen wäre es, daß man Künstler und Techniker freier schalten ließe, um sie dann mit dem ihnen gebührenden Maße messen zu können, wenn sie ohne Beeinflussung arbeiten.“

16

16

© Keramische Rundschau vom 21. Juli 1910 ‚Cadinen auf der Ausstellung‘.

Die Keramische Rundschau veröffentlichte am 21. Juli 1910 den Bericht ‚Cadinen auf der Ausstellung‘.

Auszug 2:

„Wir sehen hier an der rückwärtigen Wand einen Renaissance-Kamin in Majolika mit hellblauem Grund und weiß hervortretenden Figuren bzw. Ornamenten, darüber das Fliesenbild blau auf weißem Grund, den Kaiser in Marineuniform darstellend umrahmt von Wandteller zur Rechten und zur Linken. Auf dem Kamin finden wir zwei farbige venezianische Büsten. Zur Rechten und zur Linken, in unserem Bilde nicht sichtbar, zwei Fliesengemälde von Heydel in die Wand eingelassen, welche Ansichten van Cadinen darstellen und ebenfalls in blau auf weißem Grund ausgeführt sind.“

Kaiser Wilhelm bestimmte Formen und Dekor der Cadiner Keramik. Er orientierte sich an Antike, Renaissance, Neorenaissance und Jugendstil. Das Angebot seiner Cadiner Majolika- und Terrakotte-Werkstätten umfasste Baukeramik, Vasen, Wand- und Prunkteller, Büsten, Bildnisreliefs, Lampenfüße, Blumenkübel, Fliesen und Fliesengemälde.

Bekannte zeitgenössische Künstler wie Oswald Bachmann, Max Bezner, Wilhelm Dietrich, Paul Heydel und Ludwig Manzel arbeiteten für und teilweise in Cadinen.

Weinhaus Kempinski

17

17

© Wikipedia

Majolika-Baukeramik und Majolika-Fliesen im Cadiner Saal des Weinhauses Kempinski, Berlin, Leipziger Straße 25 (1910)

Fliesengemälde von Paul Heydel

Paul Heydel, Maler, Bildnismaler, Illustrator, Fliesenmaler (* 7. Februar 1854, Dresden - + 15. Oktober 1935 Dresden) begann seine Zusammenarbeit mit der Königlichen Majolika-Werkstatt Cadinen wahrscheinlich 1907. Als Lehrer der Berliner Kunstakademie war er begeisterter Vorkämpfer der Kunstrichtung des Jugendstils. Auf der Ausstellung von Cadiner Produkten im Warenhaus A. Wertheim Berlin im Jahr 1910 wurden zwei Fliesengemälde, blau auf weißem Grund, gezeigt, die Ansichten von Cadinen zeigten. Majolikaplatten mit Ansichten von Cadinen und der Marienburg schmückten kaiserliche Privaträume in Cadinen.

James Simon, Gründer des Kinderheims ‚Haus Kinderschutz‘ gab Paul Heydel den Auftrag für ein großes Fliesengemälde für das Foyer des Hauses. Das Haus befand sich in der heutigen Berliner Claszallee.

Der Firmensitz des großen Förderers der Berliner Museen James Simon, der auch die

Ausgrabungen in Babylon nachhaltig unterstützte, befand sich nahe beim U-Bahnhof

Klosterstraße (siehe Abbildungen 04-06) in der Klosterstraße 80-82.

|

© Katalog in der Staatsbibliothek Berlin In dem 1907 vom Hohenzollern- |

Von Paul Heydel entstanden in der Königlichen Majolika-Werkstatt Cadinen in den Jahren 1909-1910 weitere großformatige Fliesenbilder. Auf der II. Ton-, Zement- und Kalkindustrie-Ausstellung in Berlin 1910 wurden seine Portraits von Friedrich dem Großen und dem Großen Kurfürsten vorgestellt.

19

19

© Wikipedia

Lobby im Hamburger Hotel Atlantic

Das aus 130 Fliesen bestehende Bild Kaiser Wilhelms II. schmückt seit 1910 die Lobby. Es ist Zeichen des Personenkults, der um den Kaiser getrieben wurde.

Von Paul Heydel gemalte Fliesen

im Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

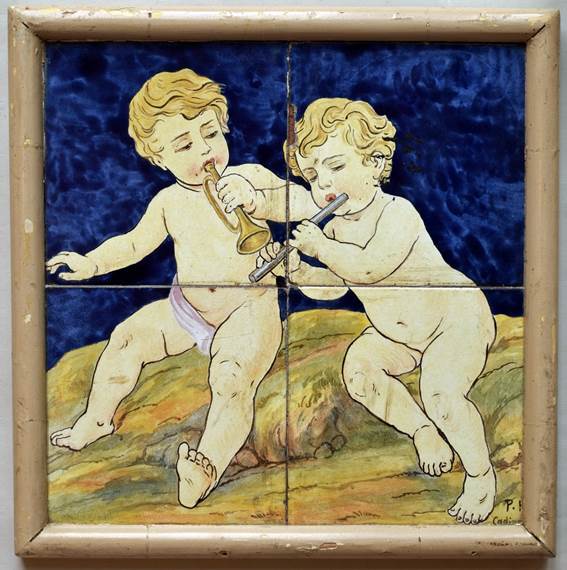

20

20

© Inv.-Nr. 43516 a-d_1

Musizierende Putti.

21

21

© Inv.-Nr. 43515 a-c_1

Putti mit Fruchtgirlande.

In der unteren rechten Ecke findet man die Signatur Paul Heydel inv.

Cadinen wird darunter durch die Rahmung abgedeckt.

22

22

© Inv.-Nr. 43515 d-f_1

Der Kopf des Widders ist ein vielfältiges Symbol mit unterschiedlichen Bedeutungen. Er kann sowohl für Fruchtbarkeit und Lebenskraft als auch für Tapferkeit und Kraft stehen.

Außerdem findet man ihn in der Astrologie und in einigen Religionen.

Vase im Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstdammlungen Dresden

Das Hohenzollern-Kunstgewerbehaus, H. Hirschwald, Inhaber: Friedmann &Weber, gab 1907 in Berlin einen Herbstkatalog heraus. In diesem Katalog wurde eine Vase in der Art der Vase aus dem Besitz des Kunstgewerbemuseums unter der Nummer 74 vorgestellt und

beschrieben.

|

|

25

25

© Kunstgewerbemuseum,

Staatliche Kunstdammlungen Dresden Inv.-Nr. 29273

Werkstattstempel auf dem Boden der Vase. So sind Repliken aus Cadinen einwandfrei als solche zu erkennen.

Musizierende Putti im ehemaligen Herrenhaus Correns in Berlin-Lankwitz

(zur Bauzeit IV. Bezirk)

26

26

Signatur P.H. Cadinen für Paul Heydel.

Von Paul Heydel gemalte Fliesen

im Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin

27

27

© Kunstgewerbemuseum, Staatliche Museen zu Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz,

Inv. Nr. O-1976, 15

‚Nackte Kinderfiguren bei der Gartenarbeit‘

Maße: 34,4 x 125 cm (mit Rahmen)

Cadiner Fliesen in Privatsammlungen

Sammlung Dr. Thomas Rabenau

28

28

© Sammlung Rabenau

Die Majolikaplatte aus dem Berliner U-Bahnhof Theodor-Heuss- Platz (am 29. März 1906 unter dem Namen Reichskanzlerplatz eröffnet) misst ca. 30x35 cm.

|

© Wikipedia |

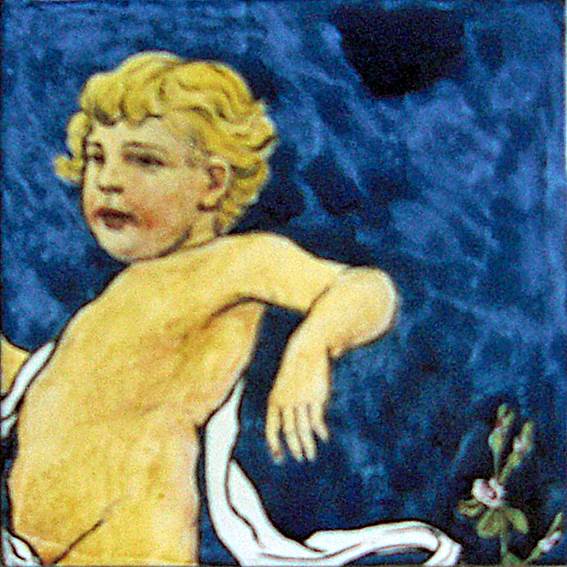

30

30

© Sammlung Rabenau

Putto, Teil eines Fliesenbildes in der Art der Fliesentableaus im Kunstgewerbemuseum, Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Die Fliese im Format 15 x 15 cm kann dem Künstler Paul Heydel zugeschrieben werden.

31

31

© Sammlung Rabenau

Mädchenkopf zwischen Lilien. Entwurf von Ludwig Menzel.

1903-1904, Höhe 30,2 cm, Breite 39,5 cm.

Ludwig Menzel (1859-1936) war seit 1889 in Berlin als Bildhauer tätig. 1895 wurde er

Mitglied der Akademie der Künste und von 1912 bis 1918 war er deren Präsident.

32

32

© Sammlung Rabenau

Mädchenkopf zwischen Rosen. Entwurf von Ludwig Menzel.

Höhe 30,5 cm, Breite 39,5 cm.

In der linken unteren Ecke ist die Signatur des Künstlers zu sehen.

Die reliefierte Platte aus der Königlichen Majolika-Werkstatt wurde um 1903-1904 gefertigt.

Sie ist mit ziegelbrauner Engobe überzogen.

|

Kopie einer spätmittelalterlichen |

|

Vergleich der Fliese aus der Sammlung Rabenau mit Fliesen aus dem Kloster Bebenhausen Kloster Bebenhausen, Dekor 19 |

Sammlung Maja Pietrasik

35

35

© Sammlung Pietrasik

Drei Fliesen aus der Cadiner Terrakotta-Manufaktur.

Solche Fliesen lagen in der evangelischen Kirche von Cadinen, die zwischen 1913 und 1917 erbaut wurde. Sie existiert seit 1958 nicht mehr.

|

Vergleich der Fliesen aus der Sammlung Pietrasik mit Fliesen aus dem Kloster Bebenhausen Kloster Bebenhausen, Dekor 35 |

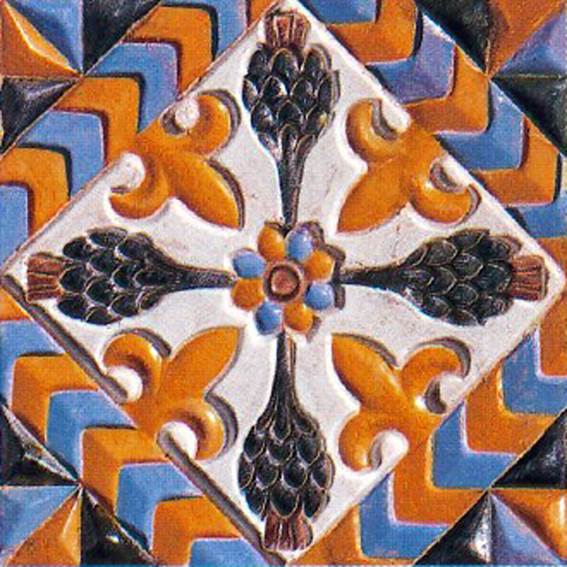

Sammlung Edwarda Parzycha

Veröffentlicht in: Pospieszna Barbara, Ceramika kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha, Muzeum Elblag 2012

37

37

© Sammlung Edwarda Parzycha

Vier Wandfliesen, ca. 1910, Format 30x30 cm. Majolika, Formguss, Glasur weiß-blau-gelb, opak.

38

38

© Sammlung Edwarda Parzycha

Fliese mit Rosettenmotiv, ca. 1910. Formguss, Format 13,4x17,3x1,8 cm.

Sammlung Ryzard Formela

Veröffentlicht in: Cadinen. Aus der Königlichen Majolika-Werkstatt (1904-1944). Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg und Schlossmuseum Marienberg (Malbork), Ausstellungskatalog, Malbork 1999

39

39

© Sammlung Ryszard Formela (1999

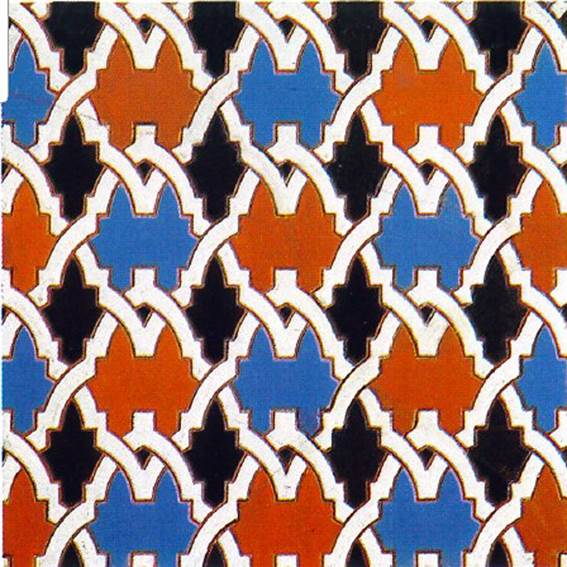

Wandfliese mit geometrischem Motiv, ca. 1908. Entwurf: Alfred Grenander, Architekt

mehrerer Berliner U-Bahnhöfe.

Gegossen, mehrfarbige Zinnschmelzglasur. H. 29,5 cm; B. 29,5 cm; T. 4,8 cm.

Auf dem Scherben gestempeltes Manufakturzeichen.

Identische Fliesen bildeten bis ca. 1945 eine keramische Wandbekleidung der Berliner U- Bahnstation ‚Kaiserhof‘. Grenander hatte den gesamten Innenraum der U-Bahnstation im ‚persischen Stil‘ gestaltet.

40

40

© Sammlung Ryszard Formela (1999)

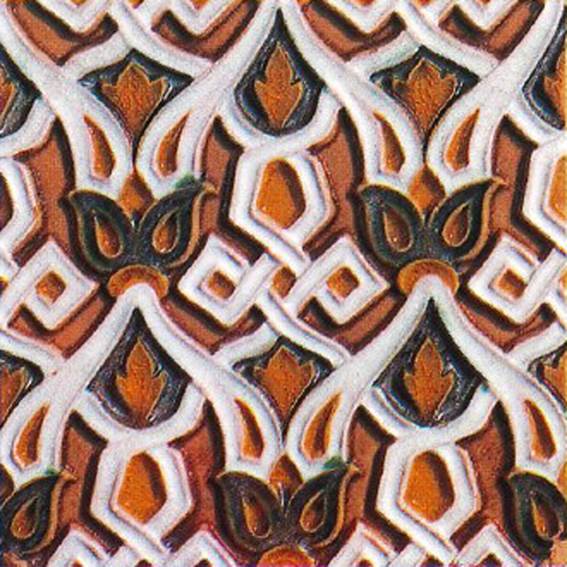

Wandfliese mit geometrischem Flechtmotiv, ca. 1908.

Gegossen, mehrfarbige Zinnschmelzglasur. 14,8 x 14,8 x 1,4 cm.

Auf dem Scherben gestempeltes Manufakturzeichen.

41

41

© Sammlung Ryszard Formela (1999)

Wandfliese mit geometrischem Flechtmotiv, ca. 1908.

Gegossen, mehrfarbige Zinnschmelzglasur. 14,5 x 14,5 x 1,4 cm.

Auf dem Scherben gestempeltes Manufakturzeichen.

42

42

© Sammlung Ryszard Formela (1999)

Wandfliese mit geometrischen Motiven und französischen Lilien, ca. 1908.

Gegossen, mehrfarbige Zinnschmelzglasur. 14,5 x 14,5 x 1,4 cm.

Auf dem Scherben gestempeltes Manufakturzeichen.

Kaiser Wilhelm II. und Cadinen nach 1918

Am 11. November 1918 unterzeichnete die deutsche Regierung im Wald von Compiègne bei Paris einen Waffenstillstand, der einer bedingungslosen Kapitulation gleichkam.

Kaiser Wilhelm II. ging am 10.11.1918 ins niederländische Exil und erklärte am 28.11.1918 seinen Verzicht auf den Thron. Etwas später folgte ihm Kaiserin Auguste Viktoria nach

Amerongen. Ab 1920 lebten sie auf Haus Doorn bei Utrecht. Nach dem Tod der Kaiserin am 11.04.1921 schloss Wilhelm II. am 05.11.22 die Ehe mit Prinzessin Hermine von Schönach- Carolath, geb. Prinzessin Reuß (1887-1947).

Terrakotta- und Majolika-Werkstätten in Cadinen blieben in seinem Besitz.

Die Bewirtschaftung seines Gutes übertrug Wilhelm II. dem damaligen Elbinger Landrat Rüdiger von Etzdorf, der die Funktion als Generalbevollmächtigter bis 1927 ausübte. Unterstützt wurde er dabei anfänglich vom Oberinspektor Walter Oldenbourg und anschließend vom Oberinspektor Georg Nowack. Die Verwaltung lag später einige Jahre in den Händen von Joachim-Peter von Moltke. Der abgedankte Kaiser nahm noch immer großen Einfluss auf die Majolika-Fabrikation und zählte selbst zu den Bestellern von Produkten aus Cadinen. Jeden Entwurf nahm er persönlich ab.

43

43

© Museum Huis Doorn / Niederlande

In den 1920er und 1930er Jahren wurden weiterhin Büsten des abgedankten Kaisers in Cadinen produziert und für M. 50,- verkauft. Signierte Büsten verschenkte der frühere deutsche Kaiser. Wilhelm II. starb am 4. Juni 1941 im Haus Doorn bei Utrecht. Cadinen blieb bis zum 25. Januar 1945, dem Eintreffen der Roten Armee, im Besitz des Hauses Hohenzollern.

Literatur

Dorr Robert, Cadinen, Elbing 1900

Hohenzollern-Kunstgewerbehaus, H. Hirschwald, Inhaber: Friedmann & Weber,

Herbstkatalog, in dem Erzeugnisse der Königlichen Werkstätten Cadinen vorgestellt und beschrieben wurden, Berlin 1907

Seidel Paul, Der Kaiser und die Kunst, Reichsdruckerei Berlin 1907

Dorr Robert, Elbing, Kahlberg und Cadinen, neuer illustrierter Führer, Danzig 1911

Wolf Margot, Cadinen, Gengenbach 1988

Formela Ryszard, Ceramika kadjnska, Muzeum Elblag 1991

Barfod Jörn, Die Majolikawerkstatt Cadinen, in: Weltkunst 23/1992

Cadinen. Aus der Königlichen Majolika-Werkstatt (1904-1944). Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg und Schlossmuseum Marienberg (polnisch Malbork), Ausstellungskatalog, Malbork 1999

Barfod Jörn und Heidrich Frank, Des Kaisers Keramik: 100 Jahre Königliche Majolika-Werkstätten Cadinen, Taschenbuch – 1. Juli 2003, Ostpreußisches Landesmuseum Lüneburg (Herausgeber)

Pospieszna Barbara, Ceramika kadyńska w zbiorach Edwarda Parzycha, Muzeum Elblag 2012

Umfassender Bericht zu Cadinen von Christa Mühleisen:

https://www.aefl.de/ordld/AK-Cadinen071204/cadinen.index.htm

Cadinen in der Zeitschrift ‚Keramische Rundschau‘:

‚Cadinen und Karlsruhe bei A. Wertheim, Berlin, 24. Februar 1910

Cadinen auf der Ausstellung, Berlin, 21. Juli 1910

Keramische Gestaltung, Berlin,13. Oktober 1910

Unglasierte und glasierte Terrakotten, Berlin 27. Oktober 1910

Cadinen in der Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Band 13, Braunsberg 1901

Wikipedia

Danksagung

Allen, die mir Bildmaterial für diesen Bericht zur Verfügung stellten, danke ich herzlich.

Meinem Sohn Norbert danke ich für Bearbeitung und Veröffentlichung des Berichtes.

29

29

34

34 36

36