Wilhelm Joliet

Die Geschichte der Fliese

Mettlacher Platten- und Stiftmosaikbeläge

in der Kölner Kirche Groß St. Martin

|

Groß St. Martin und Stapelhaus am

Fischmarkt, um 1900 |

Groß St. Martin ist eine der zwölf großen romanischen Kirchen in Köln. Die dreischiffige Basilika mit ihrem kleeblattförmigen Ostchor und dem quadratischen Vierungsturm mit vier Ecktürmchen ist eines der markantesten Wahrzeichen im linksrheinischen Panorama der Stadt Die Basilika errichtete man im 12.

Jahrhundert auf Fundamenten römischer Bauten. Sie diente über

mehrere Jahrhunderte als Kirche einer Benediktinerabtei. Nach der

Säkularisation des Klosters am 21. September 1802 wurde sie

Pfarrkirche. |

Groß St. Martin wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu

gänzlich zerstört. Der Wiederaufbau begann 1948 und dauerte bis 1985.

Die

Altarweihe fand am 22. Juni 1985 statt.

Diesen

Bericht widme ich meiner Vaterstadt Köln, die aus Trümmern des Zweiten

Weltkrieges wiedererstand.

02

02

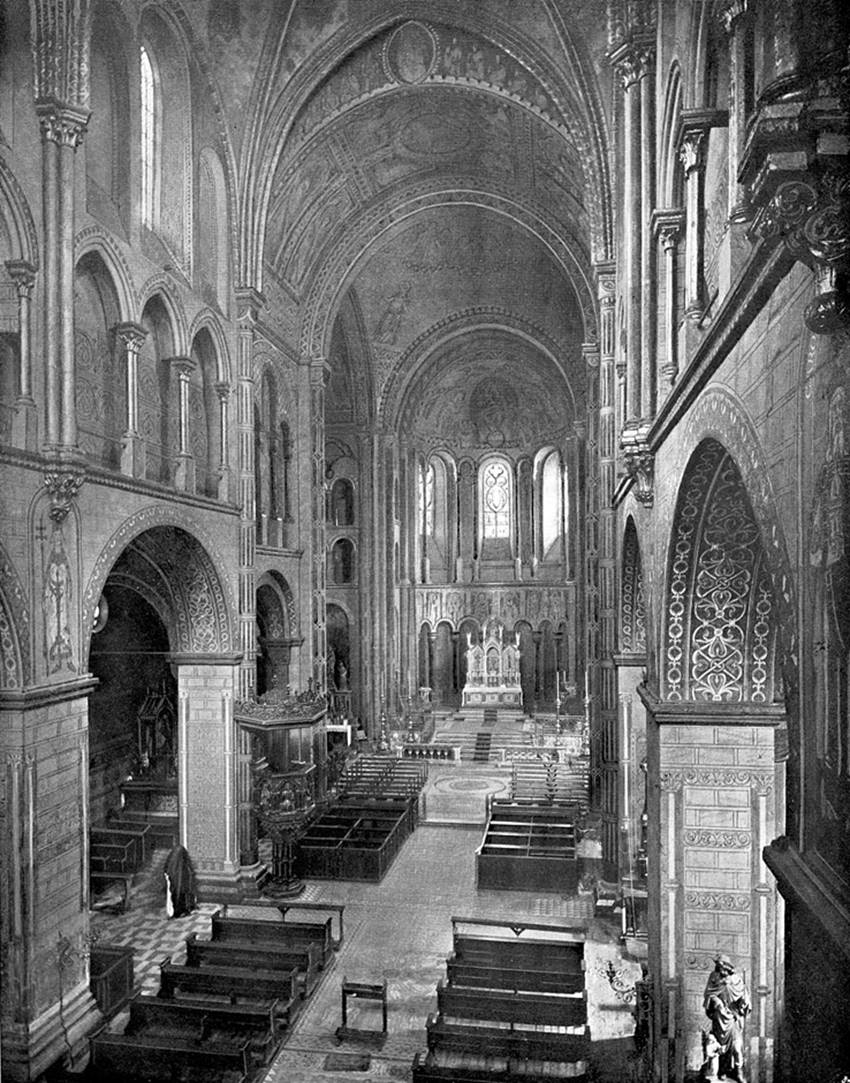

Groß St. Martin in der Ausstattung von August Essenwein.

Hauptschiff Richtung Ostkonche (vor 1899) mit Mettlacher Platten- und

Stiftmosaikbelägen.

August Ottmar Essenwein (* 1831-+1892), Architekt,

Bauhistoriker und Direktor des Nürnberger Germanischen Museums entwarf die

klassizistische Ausschmückung von

Gewölben, Wänden und Boden der Kirche. Seine Vorstellungen

erläuterte er in der Veröffentlichung

„Die innere Ausstattung der Kirche

Gross - St. Martin in Köln. Entworfen von A. Essenwein, Nürnberg, v.

Ebner’sche Buch- und Kunsthandlung, 1866.“

Umgesetzt wurde der große Ausschmückungsplan in vereinfachter Form seit

1868 durch den Kölner Maler Alexius Kleinertz (*1831 - +1903). Kleinertz

schmückte mehrere Kölner Kirchen aus. Zu seinen bedeutendsten Arbeiten

gehört aber die Ausmalung der Kirche Groß St. Martin.

03

03

Blick in die Nordkonche (vor 1899). Auffallend ist die unterschiedliche

Gestaltung der keramischen Bodenflächen.

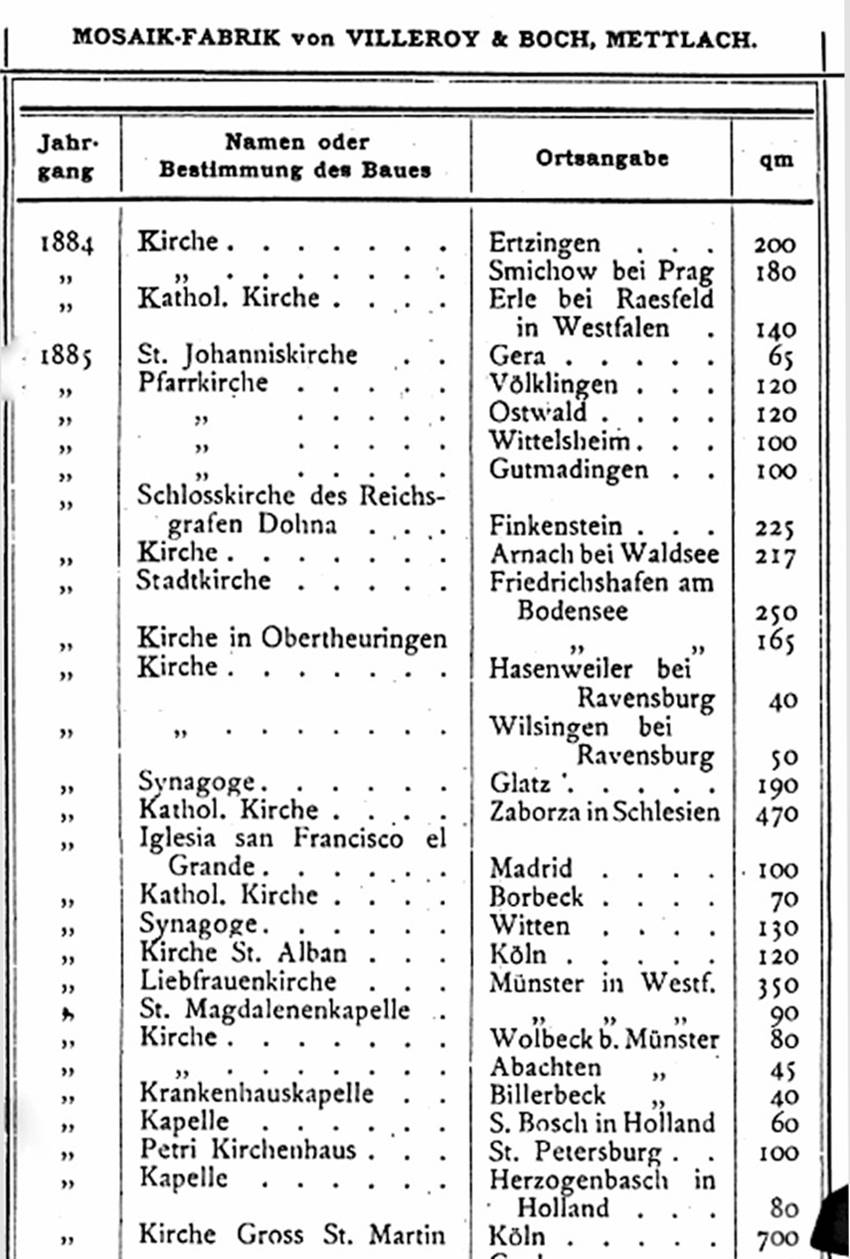

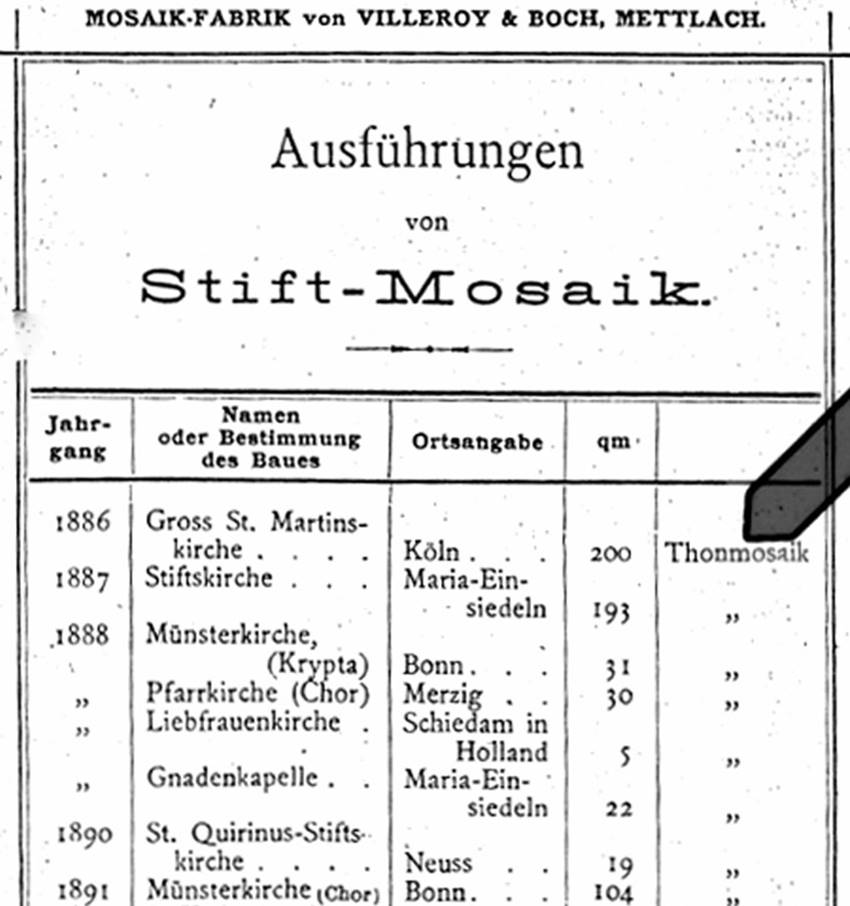

In einem 1894 von Villeroy & Boch in Mettlach

herausgegebenen Verzeichnis der

größeren öffentlichen Bauten in welchen Mettlacher Mosaik- und

Wandplatten, Verblender sowie Stiftmosaiken seit 1852 ausgeführt worden

sind fand ich Einträge zu Mosaikplatten- und Stiftmosaikbeläge in der

Kirche Groß St. Martin.

Im Werksarchiv liegt ein sogenanntes ‚Arbeitsbuch‘ des Mitarbeiters von

Villeroy & Boch Jacob Bach. Er

verlegte keramische Bodenflächen in der Kirche Groß St. Martin

1884

vom 26. November bis 24. Dezember 1884,

1885

vom 07. März bis 02. April und vom 18. Juni bis 01. August und

1886

vom 18. Januar bis 24. Februar.

Bodenbeläge aus

Mosaikplatten

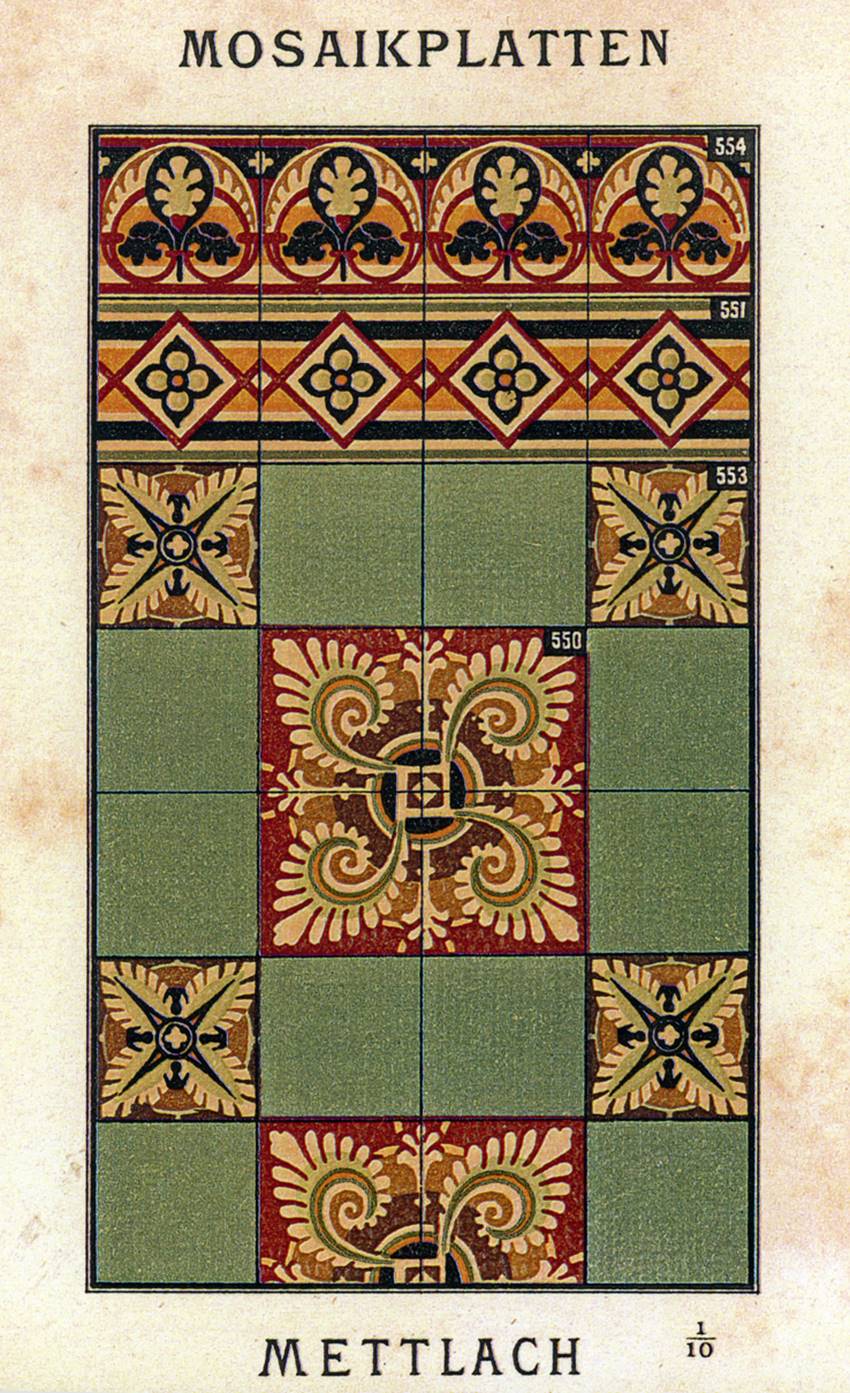

04

04

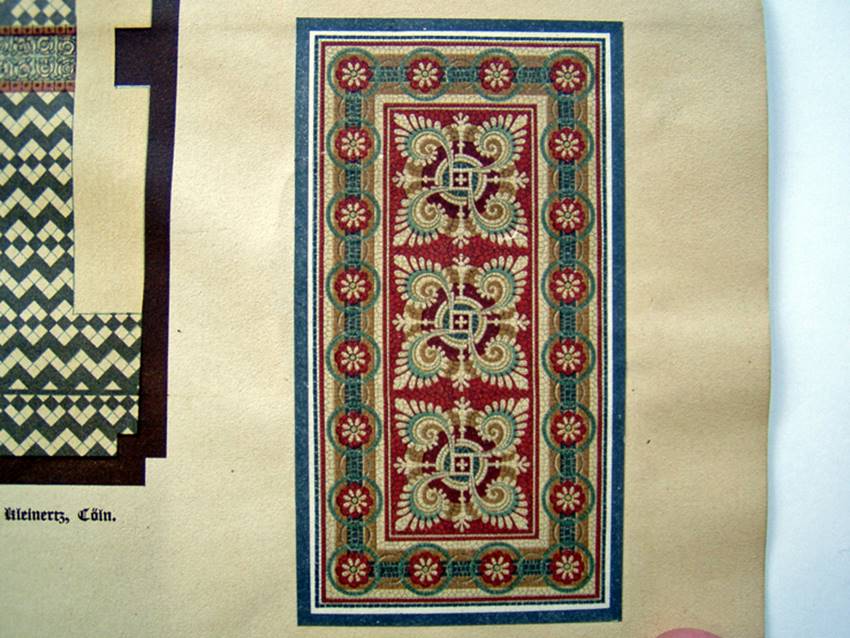

1885 wurden 700 qm Mettlacher Platten in der Kirche

Groß St. Martin verlegt.

Nach Angaben aus dem Werksarchiv von Villeroy & Boch

waren es unter anderem die folgenden Platten:

05

05

Nr. 550: Romanisches Fondmuster, röm. Imitation, Nr.

551: Romanischer Fries, röm. Imitation,

Nr. 553: Romanisches Fondmuster, röm. Imitation und Nr. 554: Romanischer

Fries, röm. Imitation.

Stiftmosaikbeläge

06

06

Die Angabe des Jahrgangs im Verzeichnis stimmt nicht,

denn der Bodenbelag war im September 1885 fertiggestellt

Kölnische Volkszeitung vom 06.09.1885:

„Der

Bodenbelag in St. Martin.

Der Fußboden in St. Martin, der vor kurzem fertig geworden ist, verdient

die Beachtung der Kunstfreunde in hohem Grade und dürfte zu vielen

ähnlichen Unternehmungen Anregung geben. Er ist von Villeroy und Boch in

Mettlach nach dem Plane von A. Essenwein in Nürnberg und nach Zeichnungen

von Alex. Kleinertz in Köln in Thonfliesen und Mosaik aus Thonwürfeln

hergestellt und bedeckt eine Fläche von etwa 10,000 Qu.-Fuß.“

Im Werksarchiv von Villeroy & Boch Mettlach lagern

alte Auftragsbücher. Darin findet man für Groß St. Martin die folgenden

Eintragungen:

Nr.

|

Gegenstand

|

Entworfen von

|

Besteller

|

Ort

|

Bestimmung |

ausgeführtMonat

|

Jahr

|

|

93 |

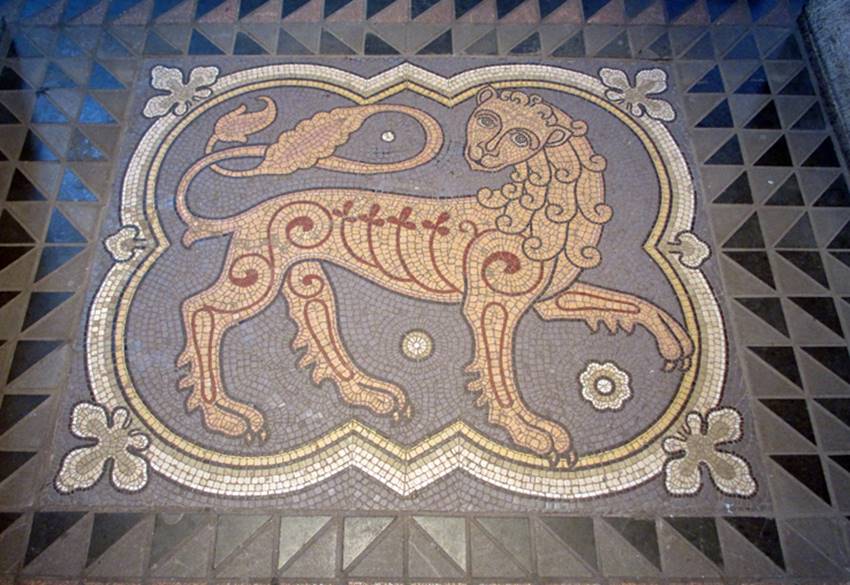

Romanische Detailzeichnungen Hirsch, Löwe, 4 Menschenalter,

Kämpfe, alte Welt, Glücksrad, 8 Seligkeiten, Schiff der Kirche,

Schiff der Seligen, die verschiedenen geistl. und weltl. Stände,

Lebensbaum, St. Johannes & Christophorus usw |

Kleinertz |

|

Köln |

St. Martin |

|

1885 |

Aus dem Werksarchiv von Villeroy & Boch Mettlach

erhielt ich Fotos nachfolgender Vorlagen für keramische Bodenbeläge in

Groß St. Martin:

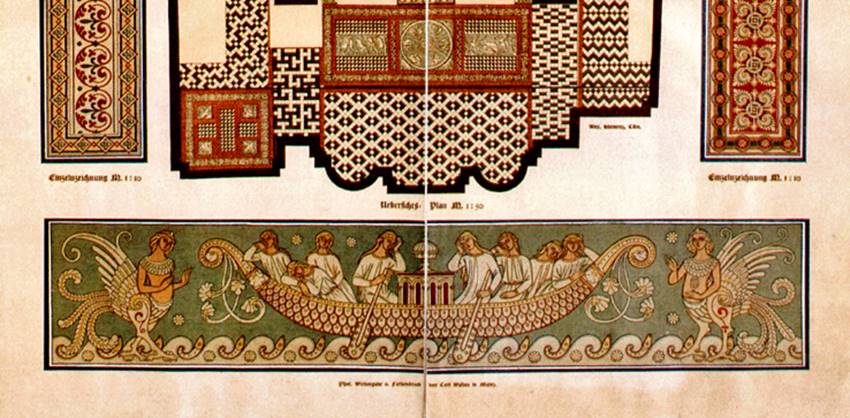

07

07

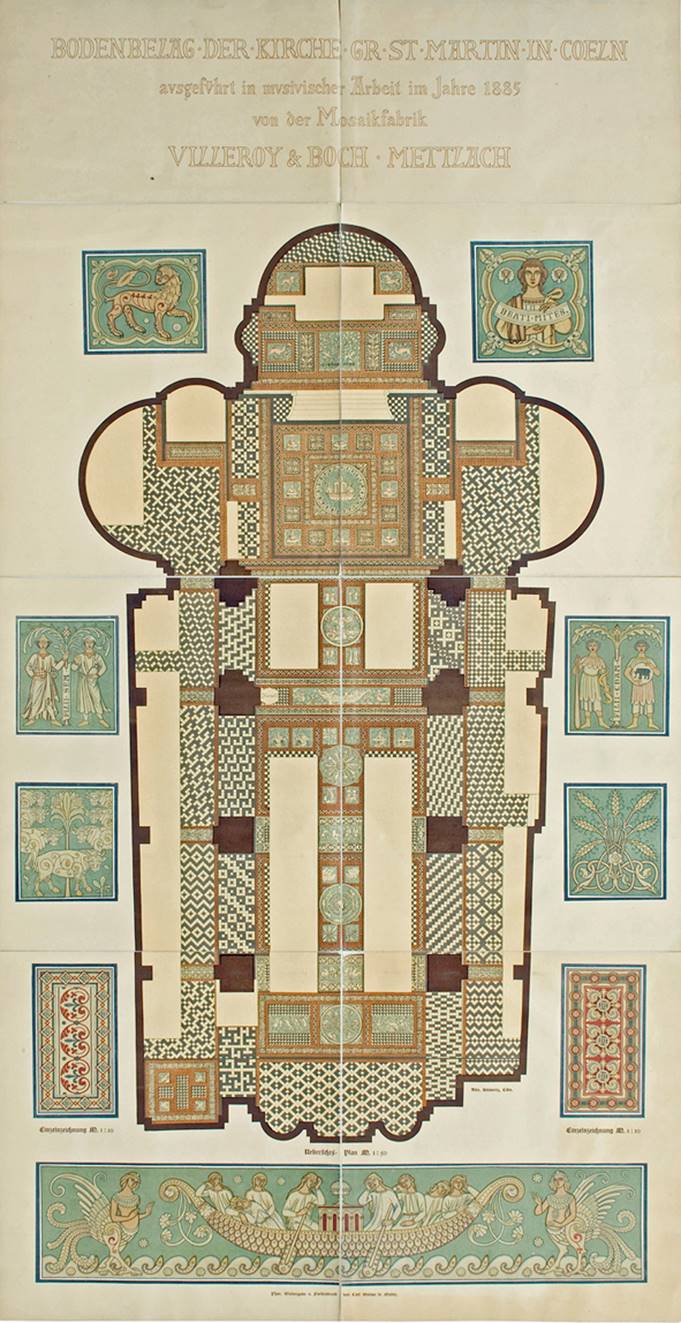

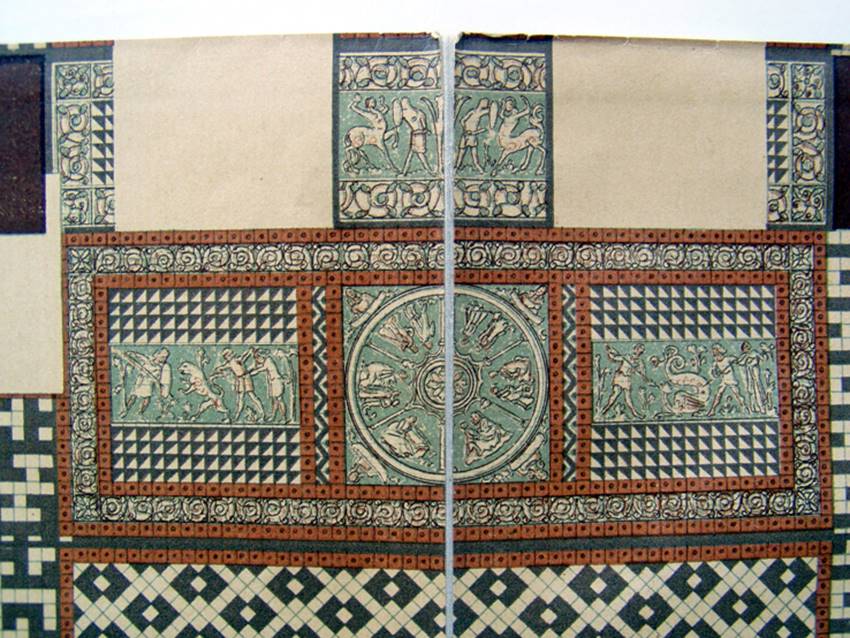

Übersichtsplan der 1885 von der Mosaikfabrik Villeroy & Boch Mettlach

ausgeführten Stiftmosaikbeläge.

Das Original ist im Maßstab 1:50 gezeichnet.

08

08

Detail 1 des Übersichtplans (Abb. 07).

Der Stiftmosaikbelag wurde für den Hochaltar

ausgespaart.

Das große Mosaikfeld vor dem Altar zeigt einen Baum

mit zwei Vögeln und trägt die Inschrift „LIGNVM VITAE“. Der Baum des

Lebens steht im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, in engem

Zusammenhang mit dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

Links und rechts zeigen Mosaikfelder Hirsche. Sie

stehen für Psalm 42,2 „Wie der

Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, Gott.“

Links und rechts neben dem Altar sieht man Mosaikfelder mit

Löwendarstellungen, das Böse symbolisierend. 1 Petrus 5,8

„Seid nüchtern und wachet; denn

euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe und

suchet, welchen er verschlinge.“

09

09

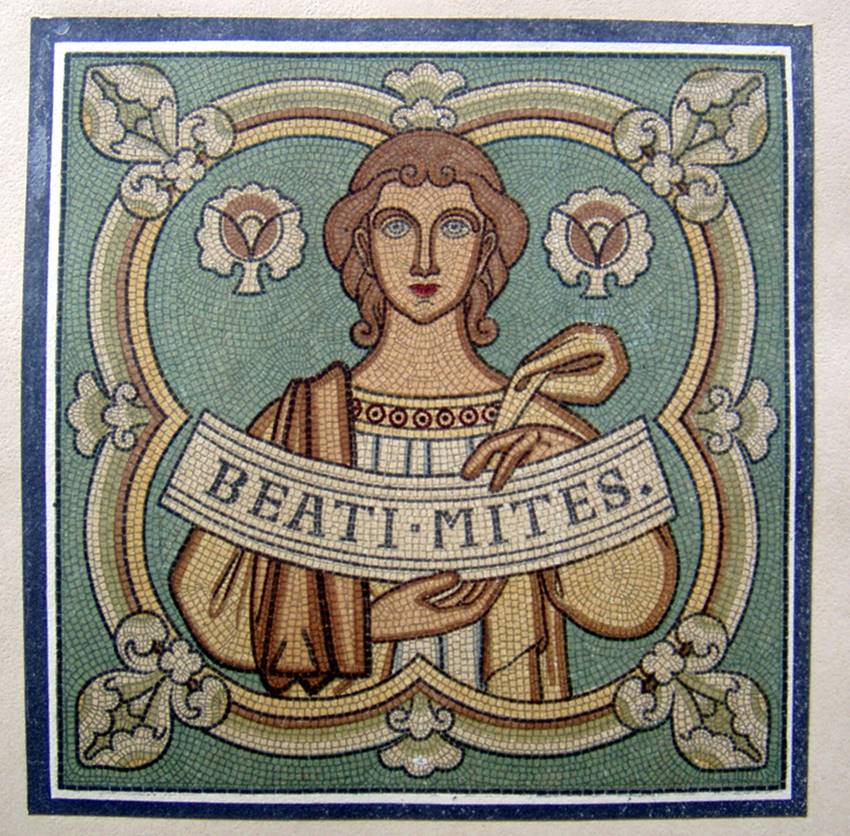

Mosaikfeld links neben dem Detail 1 des Übersichtsplans.

10

10

Mosaikfeld rechts neben dem Detail 1 des Übersichtsplans.

Evangelium nach Matthäus, Kapitel 5, Vers 5: „beati

mites quoniam ipsi possidebunt terram“ / „Selig sind die Sanftmütigen,

denn sie werden das Land besitzen.“

11

11

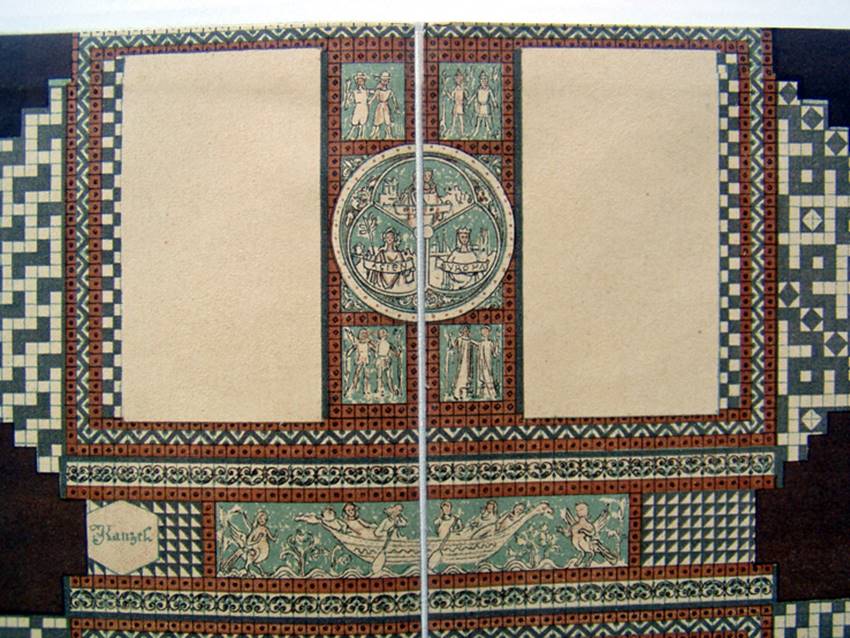

Detail 2 des Übersichtplans (Abb. 07).

Im Chor sieht man in einer großen, von einem Quadrat

umschriebenen, Kreisfläche das Schiff der Kirche, rechts mit Papst Leo

XIII. (*1810-+1903) und links mit Erzbischof Paulus Melchers

(*1813-+1895).

In der großen Vierung stellen Engel mit Spruchbändern

die acht Seligkeiten dar (Lukas 6,20-23 und Matthäus 5,1-12).

12

12

Detail 3 des Übersichtplans (Abb. 07).

Im großen Kreis sind die drei Teile der Alten Welt

dargestellt, wie sie bei Erbauung von Groß St. Martin bekannt waren. Sie

sind dargestellt als ideale Frauengestalten. Afrika mit Sonne, Mond und

Jerusalem; Asien mit dem Nil; Europa als Königin mit dem Vater Rhein und

der Martinskirche im Panorama der Stadt Köln.

13

13

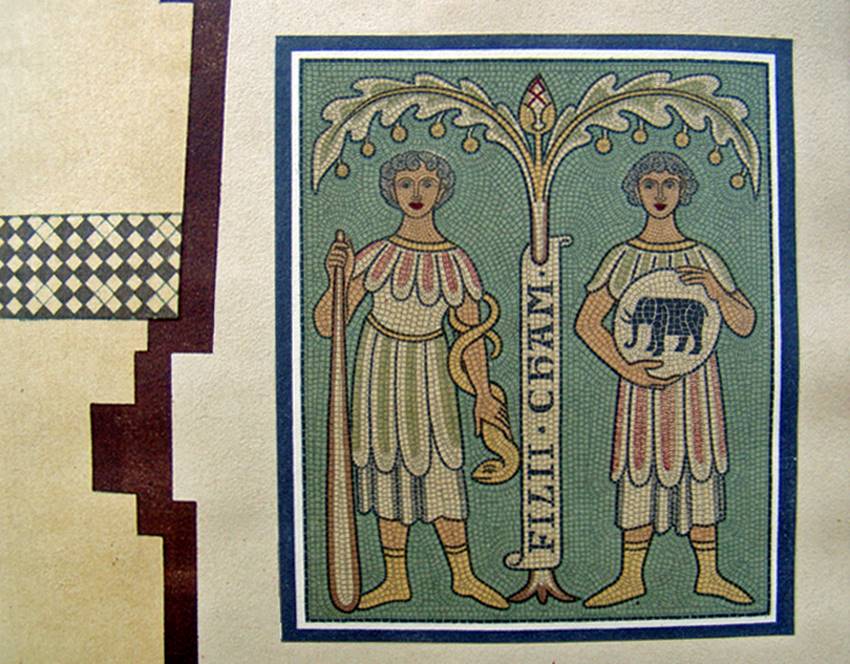

Sem, ältester Sohn Noahs mit seiner Frau.

Mosaikfeld links neben dem Detail 3 des Übersichtsplans.

Altes Testament, Genesis 10 – Die Sintflut –

„An eben diesem Tage ging Noah in die Arche mit Sem,

Cham und Jafet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen

seiner Söhne.“

Nach biblischer Vorstellung zweigten sich von den drei Söhnen Noahs,

Sem,

Ham

und

Jafet,

die Völker ab, die nach der Vernichtung der Menschheit in der

Sintflut

die Erde neu bewohnen sollten.

Dass sich die von Sem abstammenden Völker von Israel aus nach

Osten, die von Cham abstammenden in südwestlicher und die von

Jafet abstammenden in nordwestlicher

Richtung ausgebreitet hätten, war in der Zeit des europäischen

Mittelalters

bis in die

Neuzeit

und in allen von der biblischen Überlieferung beeinflussten Regionen eine

gängige Vorstellung.

14

14

Cham, zweitältester Sohn Noahs mit seiner Frau.

Mosaikfeld rechts neben dem Detail 3 des Übersichtsplans.

15

15

Detail 4 des Übersichtplans (Abb. 07).

Im dritten Joch bilden u.a. geistliche und weltliche

Stände die Speichen eines Rades und machen eine in sich geschlossene

Einheit aus.

16

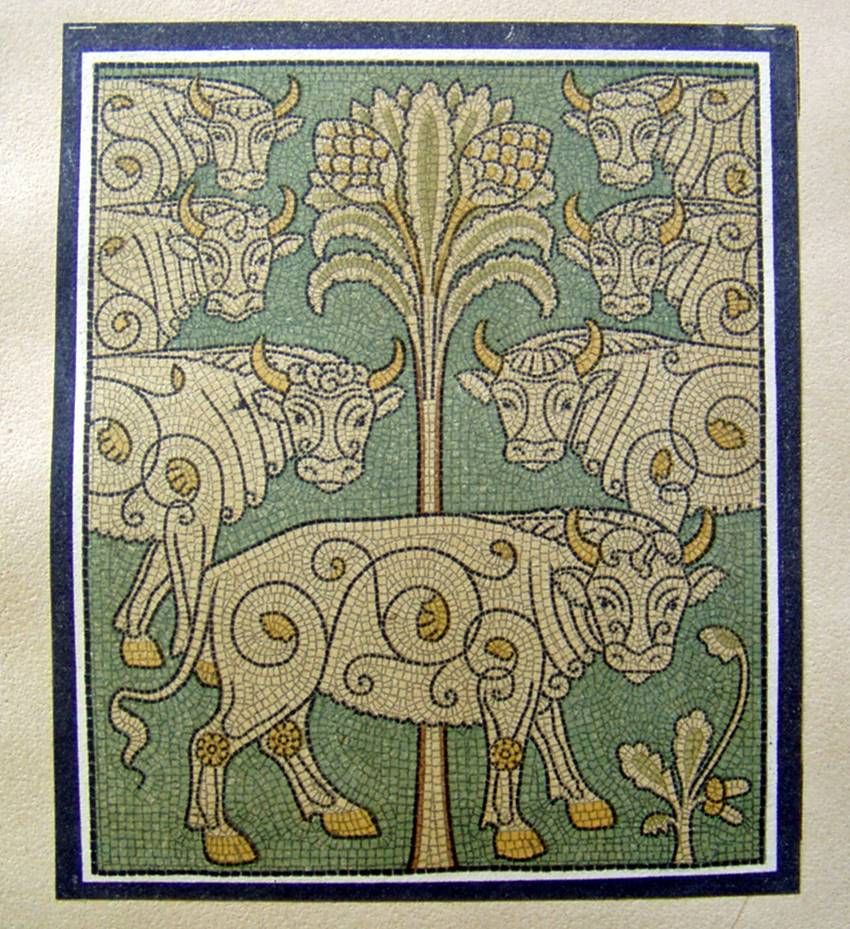

16

Mosaikfeld links neben dem Detail 4 des Übersichtsplans (Abb. 07).

Sieben fette und sieben magere Jahre.

Die Wendung entstammt dem Alten Testament, wo Joseph

den Traum des Pharaos von sieben fetten und sieben mageren Kühen so

auslegt, dass nun sieben ertragreiche Jahre und dann sieben Jahre mit

Hungersnot folgen werden.

17

17

Mosaikfeld mit Ähren rechts neben dem Detail 4 des Übersichtsplans (Abb.

07).

Von Alexius Kleinertz gezeichnete Vorlage im Maßstab 1:10 im Werksarchiv

von Villeroy & Boch Mettlach.

Sieben fette und sieben magere Jahre (1. Mose

4,25-27)

Joseph antworte dem Pharao: „Die

sieben schönen Kühe sind sieben Jahre, und die sieben guten Ähren sind

dieselben sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum.

Die sieben mageren und hässlichen

Kühe, die nach jenen aufgestiegen sind, das sind sieben Jahre, und die

sieben mageren und versengten Ähren sind sieben Jahre des Hungers.“

18

18

Detail 5 des Übersichtplans (Abb. 07).

Auf der Kreisfläche ist dargestellt, wie das Leben

des Menschen in verschiedenen Lebensaltern von der Wiege bis zum offenen

Sarg durchläuft.

19

19

Mosaikfeld links neben dem Detail 5 des Übersichtsplans (Abb. 07).

Vorlagenblatt im Maßstab 1:10 im Werksarchiv von

Villeroy & Boch.

20

20

Mosaikfeld rechts neben dem Detail 5 des Übersichtsplans (Abb. 07).

Auf dem Vorlagenblatt im Werksarchiv von Villeroy &

Boch steht geschrieben, dass Alexius Kleinertz aus Cöln die

Einzelzeichnung im Maßstab 1:10 fertigte.

21

21

Detail 6 des Übersichtplans (Abb. 07).

Im Kreis sieht man das Glücksrad. Der Mensch greift

nach der Krone; einen Augenblick besitzt er sie, dann fällt sie und er

selbst stürzt ihr nach: Streben und Verlieren und höchstens kurzer Besitz.

Aber nicht Fortuna schwingt dieses Rad, sondern Gott. Deshalb steht in der

Mitte des Kreises: „Deus est in rota“, Gott ist es, der das Rad beherscht.

Diese Darstellung findet man übrigens auch im später von Villeroy & Boch

ausgeführten Kölner Dommosaik.

Ein breiter Fries vor der Völkertafel stellt dar, wie

der Mensch sich zu hüten hat, daß er sich nicht von den Sirenenstimmen der

Welt zur Untätigkeit einschläfern lasse. Acht Personen sind bei

nächtlicher Fahrt in einem schmalem Schiff, worauf der Schatz in

zerbrechlichem Gefäß steht, beim Gesange von Sirenen eingeschlafen, die

Ruder ruhen, der Schiffbruch steht bevor.

Zerstörung

und Wiederaufbau

Die Kirche Groß St. Martin wurde im Zweiten Weltkrieg

nahezu gänzlich zerstört.

Unter Leitung des Architekten Herbert Molis und des Statikers Wilhelm

Schorn begannen schon 1948 erste Wiederaufbau- und Sicherungsarbeiten. Bis

1954 erhielten die Konchen ihre Zwerggalerien - provisorisch mit Ziegeln

gemauert - zurück. Ab 1955 wurde mit dem Wiederaufbau des Langhauses

begonnen,. Seit 1961 zeichneten die Kölner Architekten Joachim und Margot

Schürmann für die weitere Erneuerung von Bau und Ausstattung

verantwortlich. Ihr Konzept gilt als maßgeblich für den heutigen Zustand

der Kirche. Der Vierungsturm erhielt 1965 seine alte Gestalt und damit

Köln ein wichtiges Wahrzeichen zurück. Das Langhaus wurde bis 1971 wieder

mit Westwand und Dach versehen.

Bergung von

Mosaikplatten- und Stiftmosaikböden

Bei der Schuttbeseitigung legte man Reste der

Mosaikplatten- und Stiftmosaikböden frei.

Im April 1976 wurde die Firma Hein Derix, Werkstätten für Glasmalerei,

Mosaik und Restaurierungsarbeiten aus Kevelaer beauftragt, eine

Situationsbeschreibung zur Vorbereitung von Sicherungsarbeiten der

freigelegten keramischen Beläge im Chor- und Vierungsbereich zu verfassen.

Im Mai 1976 erhielt die Firma Hein Derix den Auftrag zur Sicherung der

fünf Mosaike im Chorbereich, von neun Mosaike im Bereich der Vierung und

für die Grabplatte des Bischofs Joseph Schmitz. Der Auftrag beinhaltete

weiterhin die Sicherung von ca. neunhundert Mettlacher Mosaikplatten im

Format von 17 x 17 cm.

Im Januar 1982 holten Mitarbeiter der Firma Derix

noch ein Mosaik mit Halbfigur und dem Schriftband „BEATI QVI ESVRIVNT ET

SITIVNT IVSTITIAM“ vom Schnütgen-Museum zur Kirche Groß St. Martin, wo es

nach der Bergung aus der zerstörten Kirche zwischengelagert war.

Mosaikplatten

Mitarbeiter der Firma Hein Derix aus Kevelaer bargen

824 Mosaikplatten im Format von jeweils 17 x 17 cm. Diese Arbeiten wurden

am 17.09.1976 abgeschlossen. Alle Mosaikplatten zu sichern, konnte aus

Kostengründen nicht entsprochen werden. Der Verbleib der gesicherten und

ungesicherten Mosaikplatten ist mir nicht bekannt.

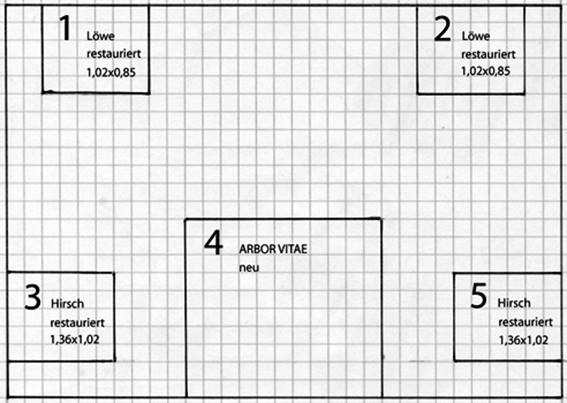

Skizze zur

Lage von Stiftmosaikflächen im Chorbereich

(Angegeben sind jeweils Darstellung und ob restauriert oder neu erstellt)

|

|

Osten |

|

|

Norden |

|

Süden |

|

|

Westen |

|

Skizze zur

Lage von Stiftmosaikflächen in der Vierung

(Angegeben sind jeweils Darstellung und ob restauriert oder neu erstellt)

|

|

Osten |

|

|

Norden |

|

Süden |

|

|

Westen |

|

In der Zeit von 1982 bis 1984 erfolgte die Verlegung der neuen Fußböden. Architekt in dieser Zeit war Joachim Schürmann.

Die Mosaikfelder 6 bis 21 umgeben den Vierungsaltar.

Dieser steht an der Stelle, an der bis zur Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

in einer großen, von einem Quadrat umschriebenen, Kreisfläche das Schiff

der Kirche, in Stiftmosaik ausgeführt, lag (Abbildung 11).

Fotodokumentation vom

12. Mai 2018

24

24

Blick nach Osten über den Vierungsaltar zum Chorbereich

25

25

Blick aus der Nordkonche zum Chorbereich und zum Vierungsaltar

26

26

Hirsch (restauriert) links im Chorbereich

Das Mosaikfeld hat die Maße 1,36 x 1,02 m.

27

27

Hirsch (restauriert) rechts im Chorbereich

Das Mosaikfeld hat die Maß3 1,36 x 1,02 m.

Nicht

restaurierte Originale 1885 verlegter Mosaikflächen im neuen Bodenbelag

28

28

Die Brigidenkapelle

Mauerreste zeugen von der ab 1803 abgerissenen

Pfarrkirche St. Brigida, die sich mit der Abteikirche St. Martin einen

Teil derer Südwand teilte.

Im Bodenbelag wurde durch die Firma Hein Derix,

Werkstätten für Glasmalerei, Mosaik und Restaurierungen aus Kevelaer, ein

Fragment des originalen Fußbodenmosaiks ‚sieben fetten Kühe‘ integriert

(siehe Abbildung 16).

29

29

Foto: Rheinisches Bildarchiv Köln, RBA 154 142 (Vierung, Ostkonche)

Das Foto zeigt dieses Fragment der 1885 durch die

Firma Villeroy & Boch verlegten Mosaikflächen nach Beseitigung der

Trümmer.

30

30

Im

Bodenbelag der Kirche wurde ein Fragment des originalen Fußbodenmosaiks

integriert

Stiftmosaikflächen am Altar in der Vierung

(Auflistung der Flächen unter Abbildung 23)

31

31

Mosaikflächen 6-10

32

32

Mosaikfläche 9 (neu), Ornament 1

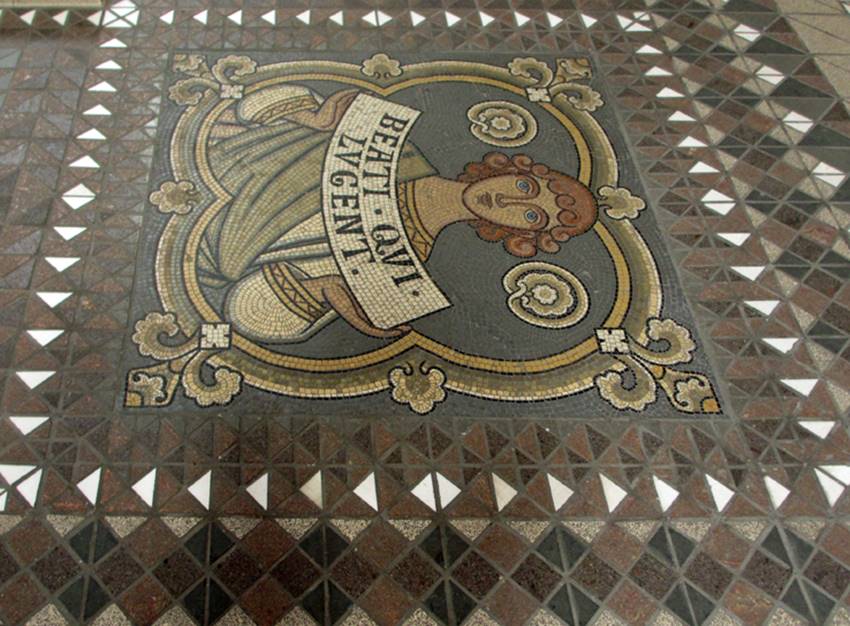

33

33

Mosaikfläche 10 (restauriert), BEATI QVI LVGENT

34

34

Mosaikflächen 10-6

35

35

Mosaikfläche 12 (neu), Ornament 2

36

36

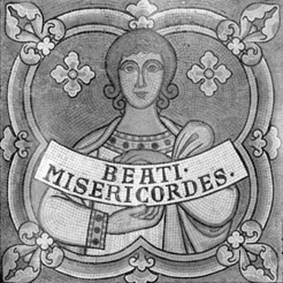

Mosaikfläche 14 (restauriert), BEATI MISERICORDES

37

37

Mosaikfläche 15 (restauriert), Ornament 2

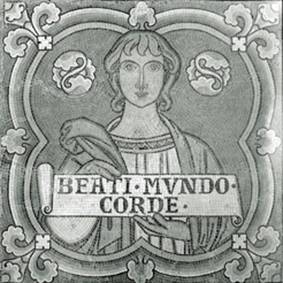

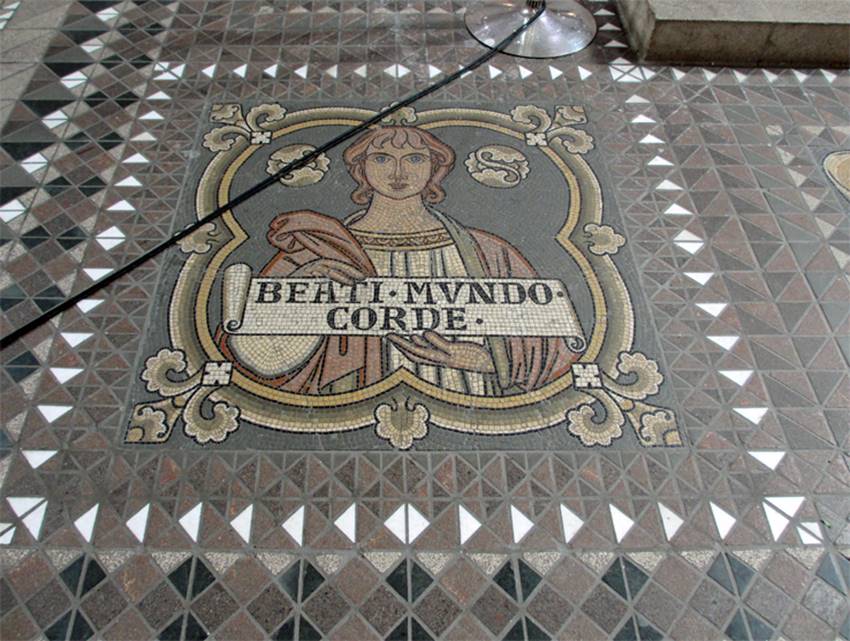

38

38

Mosaikfläche 17 (restauriert), BEATI MVNDO CORDE

39

39

Mosaikfläche 18 (restauriert), Ornament 1

40

40

Mosaikfeld 19 (neu), BEATI PACIFICI

41

41

Mosaikfeld 20 (neu), Ornament 1

42

42

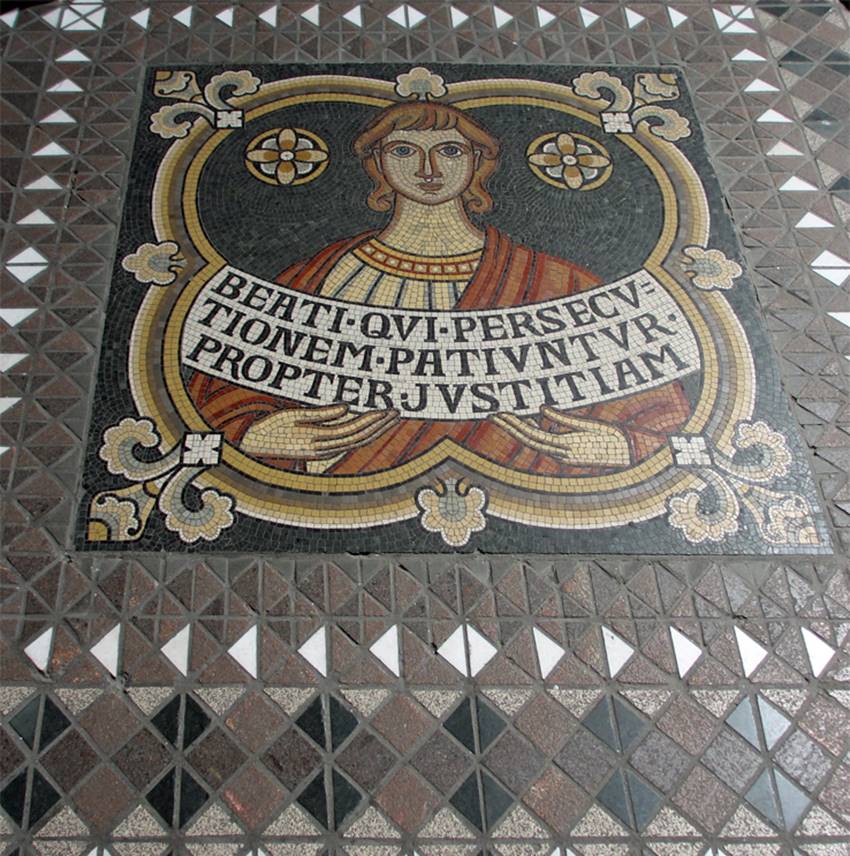

Mosaikfeld 21 (neu), BEATI QVI PERSECVTIONEM …

Mosaikfelder

mit Löwendarstellungen, das Böse symbolisierend

Neues Testament 1 Petrus 5,8

„Seid nüchtern und wachet; denn

euer Widersacher, der Teufel, gehet umher wie ein brüllender Löwe und

suchet, welchen er verschlinge.“

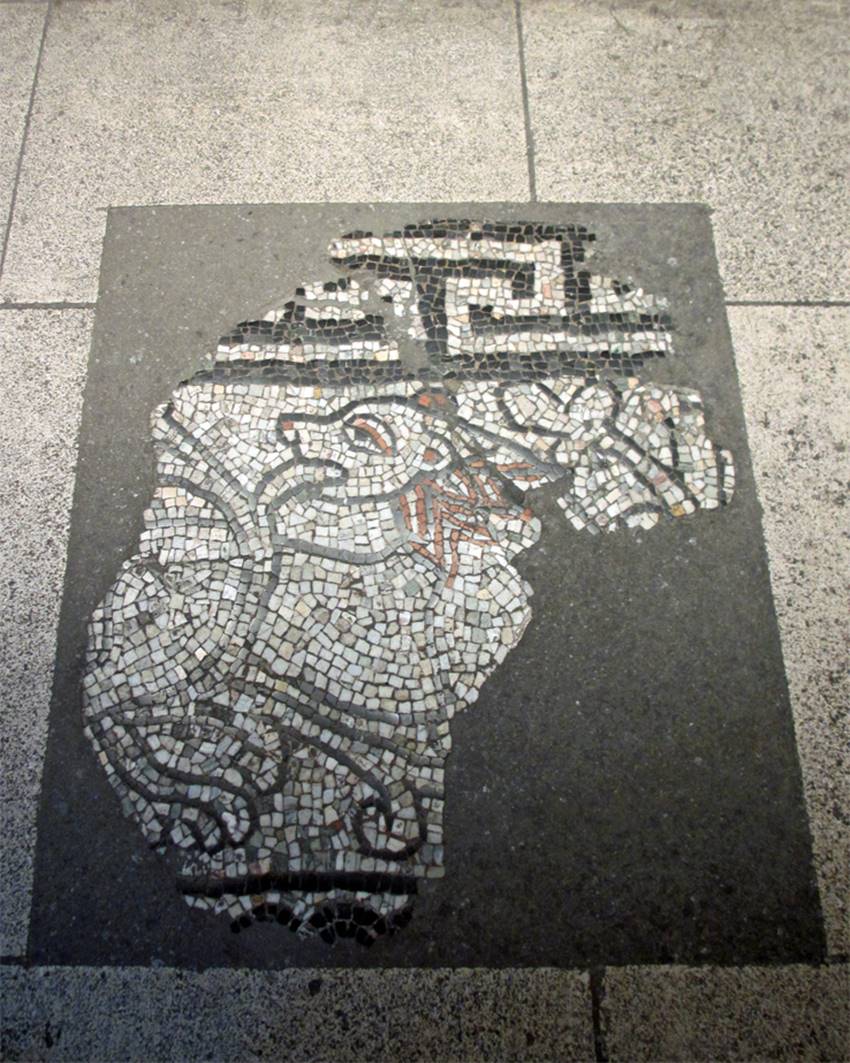

43

43

Darstellung eines nach rechts schreitenden Löwen (restauriert) im

Bodenbelag der Kirche integriert

(Siehe Abbildungen 08 und 09)

Das Mosaikfeld hat die Maße 1,02 x 0,85 m.

44

44

Darstellung eines nach links schreitenden Löwen (restauriert) im

Bodenbelag der Kirche integriert

(Siehe Abbildung 08)

Das Mosaikfeld hat die Maße 1,02 x 0,85 m.

Mosaikfelder

der acht Seligpreisungen

(Evangelist Lukas

Kapitel 6,20-23 und Evangelist Matthäus, Kapitel 5,1-12)

|

|

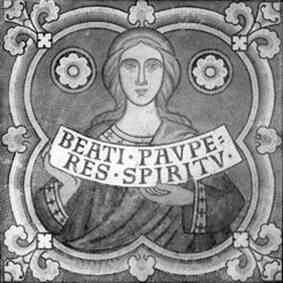

1. beati pauperes spiritu

quoniam ipsorum est

regnum caelorum consequentur

1. Selig die

Armen im Geist; denn ihrer ist das Himmelreich.

(6) Größe: 0,96

x 1,03 m

Zustand des

Originals: „befriedigend,

untere Seite des Bildes stark zerstört.“

Die

Restaurierung wurde am 30.11.1982 abgeschlossen.

|

|

|

2. beati qui lugent

quoniam ipsi

consolabuntur

2. Selig die

Trauernden; denn sie werden getröstet werden.

(10) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: „befriedigend,

an der rechten Seite stark zerstört.“

Die

Restaurierung wurde am 30.01.1983 abgeschlossen. |

|

|

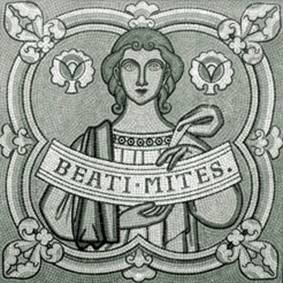

3. beati mites

quoniam ipsi possidebunt

terram

3. Selig die

Sanftmütigen; denn sie werden das Land als Erbe besitzen.

(8) Größe: 0,96

x 1,03 m

Zustand des

Originals: „zerstört.“

Die

Neuanfertigung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen. |

|

|

|

|

|

4. beati qui esuriunt et

sitiunt iustitiam

quoniam ipsi saturabuntur

4. Selig, die

hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden

gesättigt werden.

(13) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: „befriedigend, an der rechten Seite und am unteren

Bildrand stark ausgebrochen.“

Die

Restaurierung erfolgte in mehreren Schritten. |

|

|

5. beati misericordes

quia ipsi misericordiam

5. Selig die

Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen.

(14) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: ohne Angabe

Die

Restaurierung wurde am 30.01.1983 abgeschlossen. |

|

|

6. beati mundo corde

quoniam ipsi Deum

videbunt

6. Selig, die

ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.

(17) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: „gut“

Die

Restaurierung erfolgte in mehreren Schritten. |

|

|

7.beati pacifici

quoniam filii Dei

vocabuntur

7. Selig die

Friedenstifter; denn sie werden Kinder Gottes genannt werden.

(19) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: „stark zerstört,

müßte in drei Fragmenten gesichert werden.“

Die

Neuanfertigung wurde am 10.04.1983 abgeschlossen. |

|

|

8. beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam

8. Selig, die

Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen; denn ihrer ist das

Himmelreich.

(21) Größe:

0,96 x 1,03 m

Zustand des

Originals: „stark zerstört“

Die

Neuanfertigung wurde am 15.04.1983 abgeschlossen.

|

Stilisierte

Ornamente

Alle acht Mosaikflächen haben das Format 0,68 x 0,68 m.

7

Zustand des Originals:

„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 02.02.1982 abgeschlossen.

9

Zustand des Originals: „stark

zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 20.01.1983 abgeschlossen.

11

Zustand des Originals: „stark

zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 20.01.1983 abgeschlossen.

12

Zustand des Originals: „stark

zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.

15

Zustand des Originals:

„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.

16

Zustand des Originals:

„befriedigend“, die Restaurierung wurde am 28.02.1983 abgeschlossen.

18

Zustand des Originals: „mehrfach

gerissen“, die Restaurierung wurde am 15.12.1982 abgeschlossen.

20

Zustand des Originals: „stark

zerstört“, die Neuanfertigung wurde am 15.04.1983 abgeschlossen.

Benutzte

Literatur

Wikipedia

Rheinischer Verein für Denkmalpflege, Neuss 1989

Fotonachweis

01 - 03 Wikipedia

04 – 21 Werksarchiv der Villeroy & Boch AG Mettlach

29 Rheinisches Bildarchiv Köln, RBA 154 142

Alle anderen Fotos und Skizzen vom Verfasser

Kontakt

Gemeinschaft

der Schwestern und Brüder von Jerusalem in Köln

An Groß St.

Martin 9

50667 Köln

Mein Dank gilt

Frau Agnes Müller, Leiterin des Werksarchivs von

Villeroy & Boch in Mettlach, die mir Fotos von Vorlagen für keramische

Bodenbeläge in Groß St. Martin zur Verfügung stellte,

Herrn Peter Derix, Werkstätten für Glasmalerei, Mosaik und Restaurierungen aus Kevelaer, für die Überlassung von Kopien die Restaurierung betreffender Unterlagen und meinem Sohn Norbert für die Bearbeitung und Veröffentlichung des Berichtes.

In den Jahren 1887 und 1888 verlegte Villeroy & Boch

„Bodenbeläge aus Mettlacher Tonstiftmosaik in der

Stiftskirche Einsiedeln / Schweiz“

www.geschichte-der-fliese.de/einsiedeln_tonstiftmosaik.html

Vier Jahre nach Fertigstellung der keramischen

Bodenbeläge in der Kirche Groß St. Martin begann die Firma Villeroy & Boch

aus Mettlach mit der Fertigung und Verlegung der Stiftmosaikbeläge im

Kölner Dom. Die Arbeiten dauerten von 1889 bis 1898.

„Fußboden-Mosaiken im Kölner Dom“